1. Was ist genetische Vielfalt?

Mit genetischer Vielfalt werden die Erbanlagen der Individuen einer Art bezeichnet. Es geht sozusagen um die innere Vielfalt der Lebewesen und somit um die Möglichkeiten der Organismen einer Art, verschiedene Gene an ihre Nachkommen weiterzugeben. Existieren innerhalb einer Art zahlreiche unterschiedliche Gene, wird von einer hohen genetischen Vielfalt gesprochen.

Das Zusammenspiel dieser Gene mit der Außenwelt ist relevant für die Entwicklung einer Art, denn Erscheinungsbild und Eigenschaften eines Lebewesens werden durch beides geprägt: Erbanlagen und Umweltfaktoren.

Für das langfristige Überleben einer Art ist eine hohe genetische Vielfalt der Individuen und Populationen deshalb von zentraler Bedeutung. Je mehr Variationen bestehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an veränderte Umweltfaktoren wie wärmeres Wasser, neue Krankheiten oder neue Feinde, anpassen können.

2. Wenn plötzlich wichtige Werkzeuge fehlen

Die in den Genen verschlüsselten Erbinformationen eines Lebewesens kann man sich zum Beispiel wie einen Werkzeugkasten vorstellen. Steht das Lebewesen vor einer neuen Herausforderung an, hält dieser Kasten unter Umständen Werkzeuge (genetische Informationen) bereit, mit deren Hilfe die neue Aufgabe gemeistert werden kann.

Nicht immer werden alle Werkzeuge gebraucht. Doch je mehr Werkzeuge im Kasten parat liegen, desto größer stehen die Chancen des Lebewesens, viele verschiedene Aufgaben erledigen zu können. Vor allem dann, wenn die Werkzeuge von unterschiedlicher Art sind. In diesem Fall können sich Lebewesen oder Arten dann besser an neue Umweltbedingungen anpassen oder aber entwickeln schneller Abwehrmechanismen gegen neue Krankheiten oder Fressfeinde. Diese Grundregel gilt für Lebewesen an Land ebenso wie für die Bewohner des Meeres.

Besorgniserregend sind vor diesem Hintergrund Ergebnisse einer Meta-Studie, die im Januar 2025 im Fachmagazin Nature erschienen ist. Darin zeigen Forschende, dass die genetische Vielfalt von 628 untersuchten Arten im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre abgenommen hat. Unter den Arten waren sowohl Landtiere- und Pflanzen als auch Meeresbewohner und Pilze aus nahezu allen Regionen der Erde.

3. Genetische Vielfalt geht fast überall verloren

Für ihre Studie hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Fachinformationen zur genetischen Vielfalt der Arten, zu möglichen Risiken infolge menschlicher Aktivitäten sowie zu Schutz- und Managementmaßnahmen gesammelt und systematisch ausgewertet. Dabei konnten sie erkennen, wie sich die genetische Vielfalt der untersuchten Arten im Laufe der Zeit verändert hat – insbesondere bei Arten, die vom Menschen gejagt und gefischt wurden oder deren Lebensräume durch Menschen zerstört wurden. Weiterhin konnten die Forschenden Rückschlüsse ziehen, welche Schutzmaßnahmen den Verlust genetischer Vielfalt wirksam aufhalten.

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Die genetische Vielfalt der untersuchten Arten hat abgenommen – unabhängig von der ursprünglichen Studiendauer, der verwendeten statistischen Methode, dem Typ des genetischen Markers oder der verwendeten Metrik genetischer Vielfalt. Es spielte auch keine Rolle, ob die untersuchten Arten auf der Roten Liste der gefährdeten Arten geführt wurden oder als nicht bedroht galten. Das Kernergebnis bestätigte sich trotzdem.

Auch dann, als die Forschenden hinterfragten, ob Eingriffe des Menschen eine Rolle gespielt hatten. Die Verluste waren nachweisbar, unabhängig davon, ob Jagd, Feuer, Lebensraumzerstörung oder Krankheiten dokumentiert worden waren oder nicht. Dieses Ergebnis spreche dafür, dass die genetische Vielfalt über alle Arten hinweg abnehme, quasi als versteckte Entwicklung im Hintergrund. Nichtsdestotrotz hätten die meisten der untersuchten Arten im Untersuchungszeitraum Störungen durch Menschen erfahren.

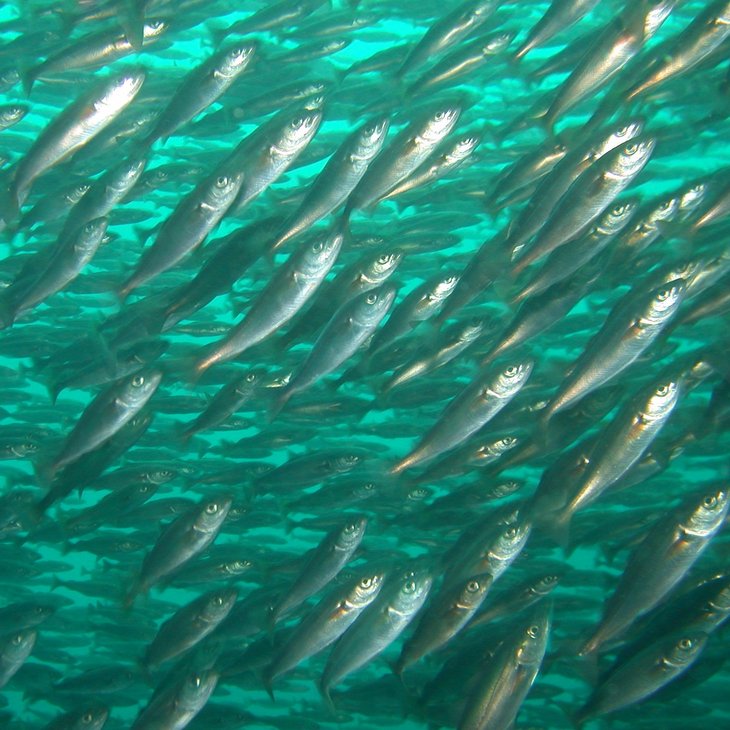

Eine abnehmende genetische Vielfalt beobachteten die Forschenden in den meisten der untersuchten Lebensräume an Land. Diese machten 90 Prozent der Daten aus. In Lebensräumen im Meer fielen die Ergebnisse abhängig von der untersuchten Meeresregion etwas weniger eindeutig aus. Die größten Verluste genetischer Vielfalt identifizierten die Fachleute für Vögel. Auf Platz zwei folgten Säugetiere. Wenige bis keine Verluste fanden die Forschenden bei Zweikeimblättrigen Pflanzen (Magnoliopsida), Insekten (Insecta) und Fische mit Strahlenflossen (Actinopterygii).

4. Wie kann genetische Vielfalt erhalten werden?

Um die genetische Vielfalt der Arten zu erhalten, braucht es mehr als Naturschutzgebiete, schreiben die Forschenden. So konnten laut Studie Vielfaltsverluste nachweislich gestoppt oder sogar leicht ins Positive gekehrt werden, wenn:

- geschädigte oder zerstörte Lebensräume wiederhergestellt wurden,

- Krankheiten und Schädlinge aktiv bekämpft wurden,

- die Zahl bestimmter Arten kontrolliert wurde und

- Tiere oder Pflanzen aus anderen Populationen in einen Bestand mit geringer genetischer Vielfalt eingeführt wurden.

Den Genpool einer Population aufzufrischen, indem Individuen aus anderen Populationen hinzukommen, erwies sich dabei als die einzig wirksame Methode, die genetische Vielfalt zu erhöhen – zumindest für Arten, deren Populationen als nicht bedroht galten.

Die Ergebnisse der Meta-Studie lassen nach Aussage der Autor*innen zwei Schlussfolgerungen zu:

- Ein weiterer Verlust genetischer Vielfalt in naher Zukunft ist wahrscheinlich, wenn wir Menschen nicht dringende Schutzmaßnahmen ergreifen.

- Die Wissenschaft verfügt über geeignete Methoden und Datensätze, um Veränderungen der genetischen Vielfalt zu erkennen. Diese Werkzeuge ermöglichen es, Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt so zu gestalten, dass sie bestmöglich wirken.

„Selbst ein kleiner Rückgang der genetischen Vielfalt der Arten stellt einen Anlass zur Besorgnis dar“, schreiben die Forschenden. Mit der Vielfalt nimmt nämlich die Widerstandsfähigkeit der Populationen ab und parallel dazu die Fähigkeit natürlicher Ökosysteme, ihre für den Menschen überlebenswichtigen Leistungen aufrechtzuerhalten.

Erbinformationen, die einmal verloren sind, lassen sich nicht ohne Weiteres wiederherstellen. Der Grund dafür ist, dass sich der genetische Werkzeugkoffer einer Art nur dann mit neuen Werkzeugen füllt, wenn sogenannte Mutationen stattfinden – das heißt, neue Genkombinationen entstehen und die daraus folgenden Eigenschaften sich tatsächlich durchsetzen. Ein solcher Prozess braucht allerdings viel Zeit. Die Ergebnisse der Studie sollten daher alle Verantwortlichen motivieren, Programme ins Leben zu rufen, mit denen weitere Verluste der genetischen Vielfalt verhindert werden können.

(1) Siehe: https://unimelb.libguides.com/whichreview/metastudy

Weiterführende Links:

Elizabeth Pennisi (2025): Global Study shows species are losing diversity, Science, Vol 387, Issue 6733. doi: 10.1126/science.zo96oy1 www.science.org/content/article/wide-range-earth-s-species-are-showing-decline-diversity ;

Shaw, R.E., Farquharson, K.A., Bruford, M.W. et al. Global meta-analysis shows action is needed to halt genetic diversity loss. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08458-x