Die Wikinger gehörten zu den ersten Wegbereitern. Als Schiffe des seefahrenden Volkes vor etwa 800 bis 1000 Jahren aus Grönland und Nordamerika ins heimische Kattegat zurückkehrten, hatten sie nordamerikanische Sandklaffmuscheln (Mya arenaria) als lebenden Proviant an Bord. Einige dieser Muscheln müssen die lange Reise von der Ostküste Nordamerikas bis in die Nordsee überlebt haben. Denn kurz darauf breitete sich die Sandklaffmuschel, die es bis dahin nur im Nordwestatlantik gab, auch in der Nord- und Ostsee aus. Die bis zu 15 Zentimeter große Muschel zählt heute in beiden Meeren zu den häufigsten Bewohnern von Flächen mit sandigem Meeresboden.

Die ungewollte Ansiedlung der nordamerikanischen Sandklaffmuschel in der Nordsee ist einer der vielen Fälle, in denen Menschen Meeresorganismen in die Lage versetzt haben, in der Fremde Fuß zu fassen. Eine solche Einwanderung oder Einschleppung gebietsfremder Arten (Neobiota) kann durchaus weitreichende Folgen haben, denn vielerorts verändern die Neulinge die Struktur und Funktionsweise der angestammten Lebensgemeinschaften.

1. Ein Treiber des Artenrückganges?

Der Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) zählt gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten zu den fünf direkten Triebkräften des globalen Biodiversitätsrückganges. Das Expertengremium hat deshalb im Jahr 2023 ein Sondergutachten zu diesem Thema veröffentlicht.

Die Fachleute treibt darin vor allem die Sorge um, dass sich infolge der weltweite Verbreitung von Arten die Lebensgemeinschaften in verschiedenen Meeresgebieten immer mehr angleichen. Wenige robuste Arten kämen dann überall vor, während Spezialisten zurückgedrängt würden, so die Befürchtungen. Auf diese Weise könnte langfristig ein globaler Rückgang der Biodiversität eintreten. Ob sich diese Bedenken eines Tages bewahrheiten werden, wird in der Wissenschaft allerdings kontrovers diskutiert und ist vermutlich von den jeweilig betrachteten Lebensräumen abhängig.

Wer der Debatte folgen will, muss zwischen gebietsfremden Arten und invasiven gebietsfremden Arten unterscheiden. Als gebietsfremd werden all jene Organismen bezeichnet, die durch menschliche Aktivitäten in neue Regionen eingeführt wurden. Die Bezeichnung invasiv hingegen beschränkt sich auf jene gebietsfremden Arten, die sich in der neuen Heimat angesiedelt und verbreitet haben und obendrein negative Auswirkungen auf die lokalen Ökosysteme, deren Arten und die biologische Vielfalt haben.

Der Anteil invasiver Arten kann erstaunlich gering sein. In europäischen Meeren beispielsweise leben mittlerweile mehr als 800 Neobiota – schädlich für die einheimischen Lebensgemeinschaften und deren Leistungen sind nach aktuellem Wissen nur einige Wenige. Ungeachtet dessen mahnen Fachleute zur Vorsicht: „Wenn sich eingeschleppte Arten in Meeresgebieten etablieren, dann ist es in der Regel unmöglich, sie wieder vollständig durch Gegenmaßnahmen zu entfernen. Die beste Methode ist deshalb, die Verschleppung von Arten vorbeugend zu verhindern“, heißt es im Bericht über Neobiota der deutschen Nord- und Ostseeküste 2022.

2. Die verschiedenen Einwanderungswege mariner Neobiota

Menschen versetzen Meereslebewesen auf absichtliche und unabsichtliche Weise in die Lage, die Grenzen ihres angestammten Verbreitungsgebietes zu überwinden und in neue Meeresregionen einzuwandern. Zu den wichtigsten Einwanderungswegen gehören:

- der Transport durch Schiffe: Abertausende Arten werden an Boots- und Schiffsrümpfen haftend oder im Ballastwasser schwimmend über die Weltmeere transportiert. Am Ziel angekommen, fallen die Organismen dann ab oder werden mit dem Ballastwasser in der neuen Heimat entsorgt. Um solche ungewollten Artenverschleppungen einzudämmen, verabschiedete die Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) im Februar 2004 das Internationale Übereinkommen zur Kontrolle und Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten von Schiffen. Es trat am 8. September 2017 in Kraft und legt unter anderem fest, dass Ballastwasser nur dann abgegeben werden darf, wenn bestimmte Grenzwerte oder Vorgaben eingehalten werden. Dennoch trägt die Schifffahrt weiterhin zur Verschleppung von Arten bei. Das gilt sowohl für bestehende Transportrouten, auf denen der Schiffsverkehr zunimmt, als auch für Regionen in denen Tank- und Frachtschiffe erst seit Kurzem regelmäßig verkehren – etwa auf der Nordostpassage durch den Arktischen Ozean.

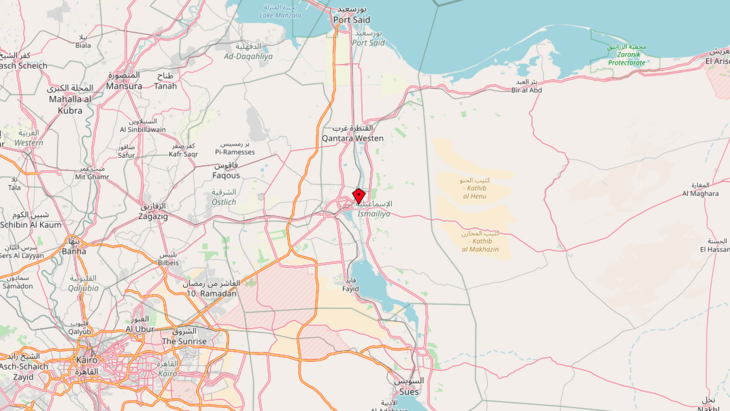

- der Bau künstlicher Wasserstraßen, die zuvor getrennte Meeresregionen miteinander verbinden: Auf diese Weise werden frühere Ausbreitungsgrenzen aufgehoben und Einwanderung ermöglicht. Ein Beispiel: Seit der Eröffnung des Suezkanals im November 1896 sind mehr als 450 Arten aus dem Indischen Ozean in das Mittelmeer eingewandert, darunter Nesseltiere wie die in großen Schwärmen auftretende Nomadenqualle (Rhopilema nomadica), mehr als 160 Muschelarten sowie eine Armada von mehr als 100 Fischarten.

- die Flucht gebietsfremder Arten aus Aquakultur- und anderen Zuchtanlagen: Im Amazonas-Gebiet beispielsweise hat die intensive Fischzucht maßgeblich dazu beigetragen, dass mittlerweile 41 gebietsfremde Fischarten im Fluss und seiner Mündung heimisch geworden sind – mehr als die Hälfte davon sind Raubfische oder Allesfresser. Zur Zucht importierte Arten kommen auch selten allein, wie Beobachtungen aus europäischen Küstengewässern unterstreichen. Hier verbreiteten sich mit eingeschleppten Zuchtmuscheln wie der Japanischen Teppichmuschel (Ruditapes philippinarum) und der Pazifischen Auster (Magallana gigas) rund 60 verschiedenen Krankheitserreger, Parasiten und Bewuchsarten wie Manteltiere.

- das gezielte Aussetzen gebietsfremder Arten in einem neuen Lebensraum: In der norwegischen Barentssee hat sich ein gewinnbringender Fischereizweig etabliert, nachdem die aus dem Nordpazifik stammenden Königskrabbe (Paralithodes camtschaticus) dort in den 1960er Jahren ausgesetzt wurde. Weil natürliche Feinde fehlen, breiten sich die großen Krabben seitdem entlang der norwegischen Nordküste aus – zur Freude der heimischen Fischer. Sie fangen und exportieren mittlerweile Königskrabben im Wert von umgerechnet 100 Millionen Euro pro Jahr.

- die Wanderung auf Treibgut wie Plastikmüll – Die aus dem Pazifik stammenden Sonnenkorallen Tubastraea coccinea und Tubastraeatagusensis beispielsweise breiten sich auch auf diese Weise an der Atlantikküste Brasiliens aus. Die beiden Pazifikarten verfügen über umfangreiche Abwehrmechanismen, vermehren sich schnell und sind aufgrund fehlender Fressfeinde im Südatlantik bestens in der Lage, einheimische Korallen wie die Großpolypige Steinkoralle (Mussismilia harttii) aus ihren angestammten Riffen zu verdrängen.

Eine Sonderrolle nehmen Arteneinwanderungen infolge der klimabedingten Meereserwärmung ein. In diesen Fällen erweitern Lebewesen eigenständig ihr Verbreitungsgebiet. Es handelt sich demzufolge nicht um eine aktive Arteneinschleppung durch den Menschen, auch wenn der Klimawandel vom Menschen verursacht ist.

3. Wie viele gebietsfremde Arten gibt es im Meer?

Die ersten Berichte über die Ansiedlung gebietsfremder Meeresorganismen stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Seitdem steigt die Zahl der bekannten eingewanderten oder eingeschleppten Arten in den verschiedenen Ökosystemen des Weltozeans kontinuierlich an, auch weil seit den 1970er Jahren zunehmend zu diesem Thema geforscht wird.

Ein Wissenschaftlerteam wertete im Jahr 2020 eine Vielzahl von bis dato vorhandenen Datensätzen zu gebietsfremden, aquatischen Organismen aus und zählte 1442 eingeschleppte oder eingewanderte Arten, verteilt auf 39 Meer- und Süßwasser-Ökosysteme. Zu den Neulingen gehörten vor allem Organismen aus den Stämmen der Gliederfüßer, Muscheln und Fische sowie Rotalgen, Ringelwürmer, Manteltiere, Moostierchen und Nesseltiere.

Die Forscher nehmen allerdings an, dass ihre Statistik die tatsächliche Zahl der Neobiota im großen Maße unterschätzt: Zum einem, weil die ausgewerteten Datensätze nur 73 Prozent der wichtigsten aquatischen Lebensräume der Erde abdeckten. Zum anderen ist vielerorts gar nicht klar, welche der Arten schon immer in der Region lebten und welche Organismen wann und auf welchem Wege hinzugekommen sind.

Es wartet demzufolge noch viel Arbeit auf Fachleute der marinen Invasionsforschung – insbesondere im Hinblick auf standardisierte Methoden, Vergleichszeiträume und flächendeckende Beobachtungen. Bisher existieren zum Beispiel nur wenige Nachweise von Einwanderungen gebietsfremder Arten auf dem offenen Ozean sowie in Wassertiefen von mehr als 200 Metern. Hinzu kommt, dass viele Beobachtungen bislang auf Zeitspannen von wenigen Jahrzehnten beschränkt sind. So betrachtet, weiß man immer noch wenig darüber, wie sich Neobiota langfristig auf die heimischen Ökosysteme und Organismengemeinschaften auswirken. Das gilt insbesondere auch für die langfristigen Folgen von Viren und Krankheiten, welche Neobiota in einen neuen Lebensraum mit einschleppen. Sie sind bislang kaum erforscht.

4. Kontrollen an der deutschen Nord- und Ostseeküste

Die europäische Meeresstrategie-Rahmenrichtline verpflichtet Deutschland, den Zustand seiner Meeresgewässer regelmäßig zu kontrollieren sowie mithilfe verschiedener Kenngrößen (Deskriptoren) zu dokumentieren und zu bewerten. Die Zahl der neu nachgewiesenen gebietsfremden Arten gehört zu diesen Deskriptoren. Fachleute haben deshalb im Auftrag von Bund und Küstenländern ein einheitliches Überwachungsprogramm für Neobiota entwickelt. Es umfasst 16 Stationen an der Nord- und Ostseeküste. An diesen nehmen Forschende regelmäßig Artenzählungen vor und dokumentieren das Vorkommen, die Neueinschleppung, die Ausbreitung sowie die Bestandsentwicklung von Neobiota.

Ein guter Umweltzustand …

… für die deutschen Nordseegewässer in Bezug auf nicht-einheimische Arten ist erreicht, wenn die Einschleppung und Einbringung neuer Arten gegen Null geht und wenn nicht-einheimische Arten keinen negativen Einfluss auf Populationen einheimischer Arten und auf die natürlichen Lebensräume ausüben.

Mit zwölf neu gemeldeten Neobiota in der deutschen Nordsee (2016–2021) ist die Eintragsrate unverändert zu hoch und der gute Umweltzustand ist nicht erreicht.

Aus dem aktuellen Bericht der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO) zum Zustand der deutschen Nordseegewässer 2024

Alle Daten werden an das zentrale MARLIN-Neobiota-Informationssystem gemeldet und alle Informationen bezüglich mariner Neobiota in Deutschland auf einer Neobiota-Plattform zur Verfügung gestellt. Dort veröffentlichen die Fachleute auch Informationen über Neuankömmlinge wie den Flohkrebs Chelicorophium robustum, der im September 2024 erstmals in den Küstengewässern der Ostsee nachgewiesen wurde. Der bis zu acht Millimeter lange Winzling stammt ursprünglich aus dem Kaspischen Meer und war auch schon aus dem Rhein bekannt. Anscheinend hat er sich nun auch in den ersten Brackwasserbereichen der Ostsee angesiedelt.

Zwei Jahre zuvor haben Forschende im Berichtes über Neobiota der deutschen Nord- und Ostseeküste 2022 alles bis dato bekannte Wissen zu gebietsfremden Arten in deutschen Küstengewässern zusammengefasst. Darin listen sie 122 eingeschleppte Arten, die sich fest angesiedelt haben. Weitere 22 Neobiota traten nur zeitweise auf oder konnten keine Populationen begründen. Bei zusätzlichen 12 Arten war zu diesem Zeitpunkt zweifelhaft, aber nicht auszuschließen, dass sie von außerhalb eingeschleppt wurden.

5. Die Schwierigkeiten einer Bewertung

Welchen Einfluss eingeschleppte Arten auf die lokalen Lebensgemeinschaften haben, lässt sich häufig erst nach einiger Zeit beurteilen. Es kommt nämlich durchaus vor, dass Zuzügler im neuen Lebensraum eine Zeit lang überleben, sich dort selbst aber gar nicht fortpflanzen und somit keine eigene Population aufbauen. Andere wiederum zeugen schnell Nachwuchs und breiten sich innerhalb kurzer Zeit aus – vor allem, wenn echte Feinde wie Räuber und Parasiten in der neuen Heimat fehlen.

Zu den bekanntesten Beispielen invasiver Arten im Meer zählt der aus dem Indopazifik stammende Rotfeuerfisch (Pterois volitans). In den 1980er Jahren hatten vermutlich Hobbyaquarianer einige Exemplare dieser Fischart in den Küstengewässern Floridas ausgesetzt. Anschließend breiteten sich die auffälligen Raubfische innerhalb von 30 Jahren über den Golf von Mexiko bis in das Karibische Meer aus. Die Einzelgänger halten sich überwiegend in Korallenriffen auf und gehen dort auf die Jagd nach jungen Rifffischen. Wissenschaftliche Experimente haben gezeigt, dass ein Rotfeuerfisch das Vorkommen von Jungfischen in dem von ihm bewohnten Korallenriff erheblich reduzieren kann.

Trotz solcher Beispiele ist es nach Meinung vieler Fachleute falsch, die Einschleppung, Ansiedlung und anschließende Ausbreitung gebietsfremder Arten von vornherein als gut oder schlecht zu bewerten. Diese Kategorien kennt nur der Mensch. In der Natur führen Veränderungen dazu, dass einige Organismengruppen profitieren, andere verlieren gegebenenfalls. Für wieder andere bleibt alles wie gewohnt.

Entscheidend bei der Einwanderung gebietsfremder Organismen ist vielmehr, ob die Neulinge in ihrem neuen Lebensraum ähnliche ökologische Funktionen erfüllen wie einheimische Arten und auf diese Weise die Leistungspalette des Ökosystems erhalten bleibt. Ist dies der Fall, ändert sich zwar das Arteninventar, nicht aber die Funktionsvielfalt.

6. Beobachtungen aus dem Wattenmeer

Im Vergleich zu Wäldern und Wiesen an Land sind viele Ökosysteme des Meeres über ihre Ränder hinaus offener. Wenn nötig, können heimische Meereslebewesen so eingeschleppten Arten besser ausweichen als Lebewesen an Land. Oftmals arrangieren sich die einheimischen Arten auch mit den Einwanderern. Wie ein solches Miteinander einheimischer und eingeschleppter Arten die Biodiversität eines marinen Lebensraumes sogar steigern kann, zeigen Untersuchungen aus dem Europäischen Wattenmeer.

Forschende kennen mittlerweile mehr als 100 gebietsfremde Arten, die sich im Wattenmeer angesiedelt haben. 12 Prozent der Neulinge stammen direkt aus weit entlegenen Meeresgebieten. Der überwiegende Teil ist jedoch zunächst in angrenzende Regionen eingewandert und hat im Anschluss von dort aus den Sprung ins Wattenmeer geschafft – oft, weil vom Menschen errichtete künstliche Strukturen wie beispielsweise Hafenanlagen den neuen Organismen eine Ansiedlung erlaubten.

Zu den gebietsfremden Arten gehört beispielsweise die Chinesische Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis). Sie wanderte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein, als Schiffe begannen, Ballastwasser zur Stabilisierung zu nutzen. Heute ist sie die häufigste Krabbe in den ins Wattenmeer mündenden Flüssen. Auf das Ökosystem des Gezeitenbereiches hingegen hatten die Wollhandkrabben bislang keine Auswirkungen.

Eine weitere, vergleichsweise neue gebietsfremde Art ist die Meerwalnuss (Mnemiopsis leidyi). Die rund zehn Zentimeter lange Rippenqualle wurde 2007 erstmals in der Nordsee gesichtet und steht seitdem unter Beobachtung. Bisher scheinen die Populationen noch starken Schwankungen zu unterliegen, die insbesondere von den Wintertemperaturen gesteuert werden. Es wird aber erwartet, dass die ansteigenden Meerestemperaturen die Ausbreitung der Rippenqualle begünstigen. Da sich die Meerwalnuss von Zooplankton, Fischeiern und -larven ernährt, konkurriert sie einerseits mit heimischen Meerestieren um die Nahrung und ist andererseits ein Räuber in Kinderstuben von Fischen. Deshalb sind negative Folgen für die heimische Fauna nicht auszuschließen, ein allgemeingültiges Urteil über den Einfluss der Rippenqualle steht aber noch aus.

Anders verhält es sich bei der Pazifischen Auster (Magallana gigas). Die schnellwachsende Auster verbreitete sich im Wattenmeer, nachdem Fischer sie zunächst in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien in Austernfarmen eingesetzt hatten. Seit dem Jahr 1986 wird sie auch vor der Insel Sylt und damit direkt im Wattenmeer als Aquakulturorganismus in Netzsäcken gehalten. Die Larven der Austern siedeln nur auf festem Untergrund. Diesen fanden sie im Wattenmeer auf den heimischen Miesmuschelbänken. Die Jungtiere setzten sich auf die Schalen der Miesmuscheln und haben die von ihnen gebildeten Muschelbänke im Nu überwachsen.

Was am Anfang aussah wie eine feindliche Übernahme mit anschließender Verdrängung, entpuppte sich in den folgenden 20 Jahren jedoch als nützliche Ko-Existenz. Die Austern begannen nämlich, nur noch aufeinander zu wachsen und nicht mehr die Miesmuscheln als Hartsubstrat zu nutzen. Schnell bildeten sie ein neues oberes Stockwerk auf der Muschelbank.

In der deutlich schlammigeren Etage darunter richteten sich die Miesmuscheln ein. Sie haben heutzutage zwar weniger Platz als früher und konkurrieren mit den Austern um Nahrung. Dafür bietet ihnen die Deckschicht aus Austern Schutz vor Fressfeinden wie der Gemeinen Strandkrabbe und anderen für die Miesmuscheln schädlichen Organismen, die sich auf den Muschelschalen festsetzen, wie beispielsweise Seepocken.

In der Summe leben nun also viel mehr Organismen auf ein und derselben Fläche, wobei nicht alle Muschelbänke von den Austern besiedelt sind. Ein weiterer Vorteil: Austern-Muschelbänke scheinen so robust und in sich stabil zu sein, dass sie starke Stürme deutlich schadloser überstehen als reine Miesmuschel-Ansiedlungen.

Ob die Schutzschicht aus Austern auch dazu führt, dass typische Miesmuschel-Jäger wie Austernfischer weniger Nahrung im Wattenmeer finden, ist bisher nicht geklärt. Die markanten Seevögel leiden viel mehr darunter, dass die Zahl der Ratten, Füchse und Marderhunde im Küstengebiet steigt. Die Räuber plündern mit Vorliebe die Gelege der am Boden brütenden Austernfischer.

- Bailey, S. A., et al. (2020): Trends in the detection of aquatic non-indigenous species across global marine, estuarine and freshwater ecosystems: A 50-year perspective. Diversity and Distributions, 26(12), 1780–1797. doi. org/10.1111/ddi.13167

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (Hrsg.) (2024): Zustand der deutschen Nordseegewässer 2024. Aktualisierung der Anfangsbewertung nach § 45c, der Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer nach § 45d und der Festlegung von Zielen nach § 45e des Wasserhaushaltsgesetzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO), 15. Oktober 2024.

- Carlton, J.T., Schwindt, E. (2024): The assessment of marine bioinvasion diversity and history. Biol Invasions 26, 237–298 (2024). doi.org/10.1007/s10530-023-03172-7

- De-IPBES (2023): Kernaussagen aus der Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung (SPM) – Thematisches IPBES Assessment zu Invasiven gebietsfremden Arten und ihrer Kontrolle, www.de-ipbes.de/files/IPBES_IAS_SPM_Uebersetzung_Kernaussagen.pdf

- Essink, K. & Oost, A.P. (2019): How did Mya arenaria (Mollusca; Bivalvia) repopulate European waters in mediaeval times?. Marine Biodiversity 49, 1–10 (2019). https://doi.org/10.1007/s12526-017-0816-y

- IPBES (2023): Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Roy, H. E., Pauchard, A., Stoett, P., and Renard Truong, T. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. doi.org/10.5281/zenodo.7430682

- Lackschewitz, D., Reise, K., Buschbaum, C., Karez, R. (2022): Neobiota der deutschen Nord- und Ostseeküste. Eingeschleppte Arten in deutschen Küstengewässern. LLUR SH-Gewässer (394 Seiten)

- Reise, K., C. Buschbaum, H. Büttiger, Wegner, K. M. (2017): Invading oysters and native mussels: from hostile takeover to compatible bedfellows. Ecosphere 8(9):e01949. doi.org/10.1002/ecs2.1949

- Reise, K., Buschbaum, C., Lackschewitz, D. et al. (2023): Introduced species in a tidal ecosystem of mud and sand: curse or blessing? Marine Biodiversity 53, 5 (2023). doi.org/10.1007/s12526-022-01302-3

- Strasser, M. (1998): Mya arenaria — an ancient invader of the North Sea coast. Helgolander Meeresunters 52, 309–324 (1998). https://doi.org/10.1007/BF02908905