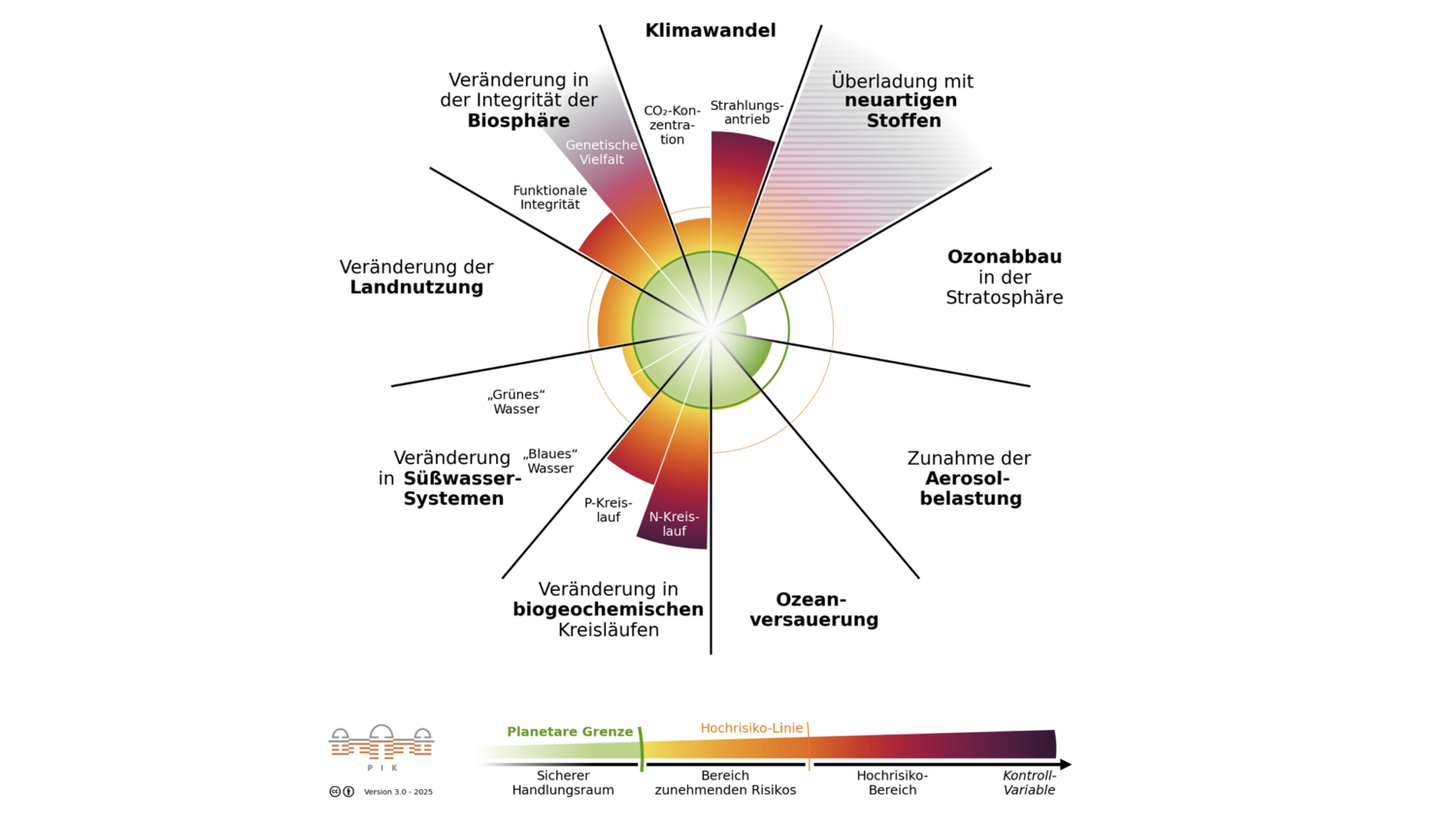

Wenn in den Nachrichten vom Überschreiten der planetaren Grenzen berichtet wird, klingt diese Aussage aus gutem Grund wie eine Mahnung. Das Konzept der planetaren (Belastbarkeits-)Grenzen beruht nämlich auf der Vorstellung, dass die Gesundheit des Planeten Erde und damit unsere natürlichen Lebensbedingungen durch neun globale Veränderungsprozesse beeinträchtigt werden.

Dazu gehören:

- der Klimawandel;

- die Überladung der Umwelt mit neuartigen Substanzen;

- der Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre;

- die Aerosolbelastung der Atmosphäre;

- die Versauerung der Ozeane;

- die Störung des Stickstoff- und Phosphor-Kreislaufes der Erde;

- die Veränderung in Süßwassersystemen;

- die Veränderung der Landnutzung und

- die Veränderung der biologischen Vielfalt und Intaktheit der lebenden Welt (Biosphäre: Lebensraum Erde, einschließlich aller Lebewesen und Ökosysteme).

Alle neun Prozesse werden von uns Menschen verursacht und belasten unsere Umwelt. Das heißt, die Natur nimmt Schaden, woraufhin unser Wohlergehen und unsere Überlebenschancen sinken.

1. Steigendes Risiko großräumiger, abrupter Umweltveränderungen

Als plantare Grenzen werden dabei jene Punkte bezeichnet, ab denen die Belastung durch die einzelnen Prozesse und die dadurch verursachten Umweltschäden so groß sind, dass das Risiko großräumiger, abrupter oder unumkehrbarer Umweltveränderungen steigt. Die Auswirkungen der einzelnen Veränderungen sind dabei nicht unbedingt unmittelbar oder drastisch. Die einzelnen Prozesse stehen jedoch in Wechselwirkung miteinander. Das heißt, sie beeinflussen und verstärken sich gegenseitig.

Vergleichen kann man die planetaren Grenzen mit den Kriterien eines Check-Ups beim Arzt, schreibt das Bundesumweltministerium auf seiner Webseite:

Wer zum Beispiel zu hohen Blutdruck hat, wird nicht sofort einen Herzinfarkt erleiden. Je höher der Blutdruck aber steigt, und je länger er höher liegt als der als "gesund" festgelegte Wert, desto höher ist das Risiko. Wenn dazu noch zu hoher Cholesterinspiegel und zu hohes Gewicht kommen, wird die Lage kritisch.

Wenn wir als Gesellschaft die planetaren Grenzen einhalten, verhindern wir dem Konzept zufolge Umweltveränderungen im großen Stil. Unser Lebensraum Erde bliebe dann in etwa in jenem Zustand, wie ihn die Menschheit in den zurückliegenden 10.000 Jahren kannte und der uns erlaubte, eine moderne Zivilisation zu entwickeln. Gemeint ist demzufolge ein Planet, der sich auszeichnet durch ein halbwegs stabiles und lebensfreundliches Klima sowie eine intakte Natur, die genügend sauberes Wasser, Atemsauerstoff und Nahrung zur Verfügung stellen kann.

2. Das System Erde als Ganzes sehen

Das Konzept der planetaren Grenzen hat viele Stärken: Eine liegt darin, dem Wissen über die vom Menschen verursachten globalen Umweltauswirkungen einen gemeinsamen Rahmen zu geben und den Zustand des Systems Erde als Ganzes zu betrachten und zu bewerten.

Die von den Fachleuten identifizierten Grenzen markieren dabei einen als sicher bezeichneten Handlungsspielraum. Bewegt sich die Menschheit innerhalb dieses Raumes, kann sie auf Basis des aktuellen Wissens sicher existieren und gefährdet weder das Klima der Erde noch deren Natur und Artenvielfalt.

Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir massiv in die Kreisläufe eingreifen, indem wir zum Beispiel Erdöl, -gas und Kohle für die Energiegewinnung verbrennen, Rohstoffe und Ressourcen ausbeuten, unseren Müll im Meer entsorgen oder Wälder und Feuchtgebiete in Ackerland umwandeln. Unter diesen Bedingungen setzen wir das Erdsystem derart unter Druck, dass die genannten globalen Veränderungsprozesse angestoßen werden, wir die planetaren Grenzen überschreiten und somit den sicheren Handlungsspielraum verlassen.

3. Ein Konzept, das stetig weiterentwickelt wird

Das Konzept der planetaren Grenzen stammt aus dem Jahr 2009. Es wurde von einem internationalen Team aus 29 Umweltwissenschaftler:innen erarbeitet und seitdem stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2015 identifizierten die beteiligten Fachleute den Klimawandel und die Veränderung in der Integrität der Biosphäre als „zentrale“ Grenzen und erklärten, dass beide für sich genommen das Potenzial haben, das System Erde in einen neuen Zustand zu versetzen, wenn sie überschritten werden.

Acht Jahre später nahm das Team den Aspekt der Gerechtigkeit in den Bewertungsrahmen mit auf. Das heißt, die planetaren Grenzen wurden so bestimmt, dass sie jetzt Schwellenwerte für Umweltbedingungen definieren, welche die Menschheit zum einen für die Stabilität des Planeten braucht, zum anderen aber auch dafür, dass Gesellschaften, Volkswirtschaften und Ökosysteme weltweit gedeihen können. Die neuen Grenzwerte sind demzufolge deutlich strikter als die Werte zuvor.

Im Zuge dieser Überarbeitung haben die Forschende erstmals auch die Grenzen aller neun Veränderungsprozesse mit konkreten Zahlen unterlegen können. Wegen fehlender Daten war dies im Jahr 2009 nur für sieben von neun Prozessen möglich gewesen. In dem "Update" aus dem Jahr 2023 zogen die Wissenschaftler:innen dann den Schluss, dass bereits sechs der neun planetaren Grenzen überschritten wurden.

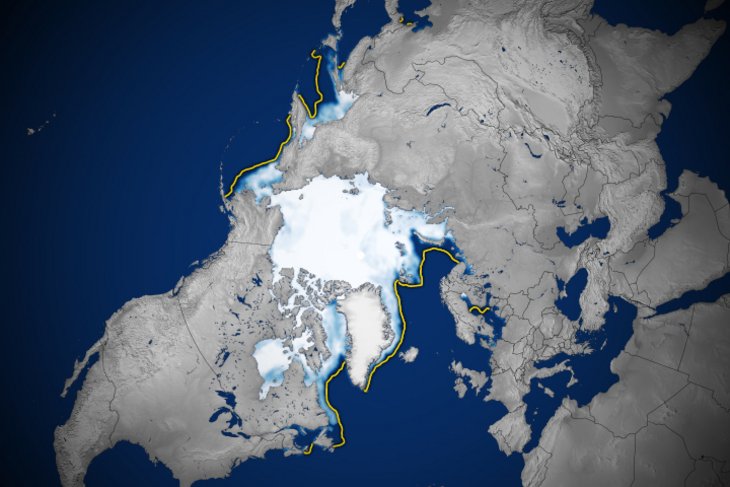

Zwei Jahre später, im September 2025, kam mit der Ozeanversauerung die siebente Grenze hinzu, die nun als offiziell überschritten gilt. Hauptursache ist die Verbrennung fossiler Energieträger, verstärkt durch Abholzung und Landnutzungswandel. Dadurch verlieren die Meere zunehmend ihre stabilisierende Rolle im Erdsystem. Die Folgen seien bereits spürbar, schreiben die Forschenden: Kaltwasserkorallen, tropische Riffe und arktische Ökosysteme geraten unter Druck. Seit Beginn der Industrialisierung ist der pH-Wert der Ozeanoberfläche um rund 0,1 pH-Werteinheiten gesunken. Das bedeutet eine Zunahme der Versauerung um 30 bis 40 Prozent.

4. Populär in der Politik, hinterfragt in der Wissenschaft

Das Konzept der plantaren Grenzen erfährt in Wissenschaft und Gesellschaft viel Aufmerksamkeit. Politiker:innen kennen es und einige haben die Idee der planetaren Grenzen genutzt, um Strategien für einen besseren Umgang mit Klima und Natur zu entwickeln. So bildet das Konzept unter anderem die Leitplanken der Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung.

Unumstritten ist es allerdings nicht. Kritik kam und kommt sowohl aus den Natur- und Sozialwissenschaften als auch aus den Geisteswissenschaften. Einige Fachleute geben zum Beispiel zu bedenken, dass es ausgesprochen schwierig ist, komplexe Risiken, die miteinander wechselwirken und geografisch unterschiedlich zum Tragen kommen, in einheitliche globale Schwellenwerte zusammenzufassen. Diskutiert wurde in den zurückliegenden Jahren auch, ob bestimmte Grenzen auf Grundlage der richtigen Kontrollvariablen bestimmt wurden und ob die Schwellenwerte bereits überschritten waren oder nicht.

Kritisiert wurde auch, dass die Meere nicht genügend Beachtung in dem Konzept fänden. Veränderungen in Schlüsselprozessen wie dem globalen Förderband der Meeresströmungen (thermohaline Zirkulation) müssten ebenso mit aufgenommen werden wie Veränderungen in der Schichtung der Wassermassen. Letztere beeinflusst unter anderem, wieviel Sauerstoff von der Meeresoberfläche in größere Tiefe gelangt. Aktuell häufen sich zudem die Anzeichen für weitere extreme Veränderungsprozesse im Ozean. Dazu gehören neben der im Konzept gelisteten Ozeanversauerung zum Beispiel die klimawandelbedingte Meereserwärmung, die zunehmende Meeresverschmutzung (Plastik, Chemikalien etc.), eine ungebremste Rohstoffausbeutung (Überfischung, Sandabbau) sowie die Zerstörung wichtiger Küstenökosystem durch den Bau von Städten und Infrastrukturen.

Auch die Autor:innen des Konzepts weisen auf Schwächen ihres Ansatzes hin. So seien zum Beispiel die vielen Wechselwirkungen zwischen Erde, Mensch und Natur noch lange nicht ausreichend verstanden. Die Forschenden appellieren deshalb an die Wissenschaftsgemeinde, die Entwicklung integrierter Erdsystemmodelle voranzutreiben. Mit ihrer Hilfe kann genauer untersucht werden, wie sich menschliche Aktivitäten langfristig auf alle Komponenten des Systems Erde auswirken und welche Prozesse dabei eine Rolle spielen.

Eine Studie aus dem Jahr 2024 beispielsweise konnte aufzeigen, dass die weltweite Verschmutzung der Umwelt mit Plastikmüll (neuartige Substanz) alle neun globalen Veränderungsprozesse verstärkt – also auch den Klimawandel, die Versauerung der Ozeane, den Verlust der biologischen Vielfalt sowie Veränderungen an Land sowie in Seen und Flüssen.

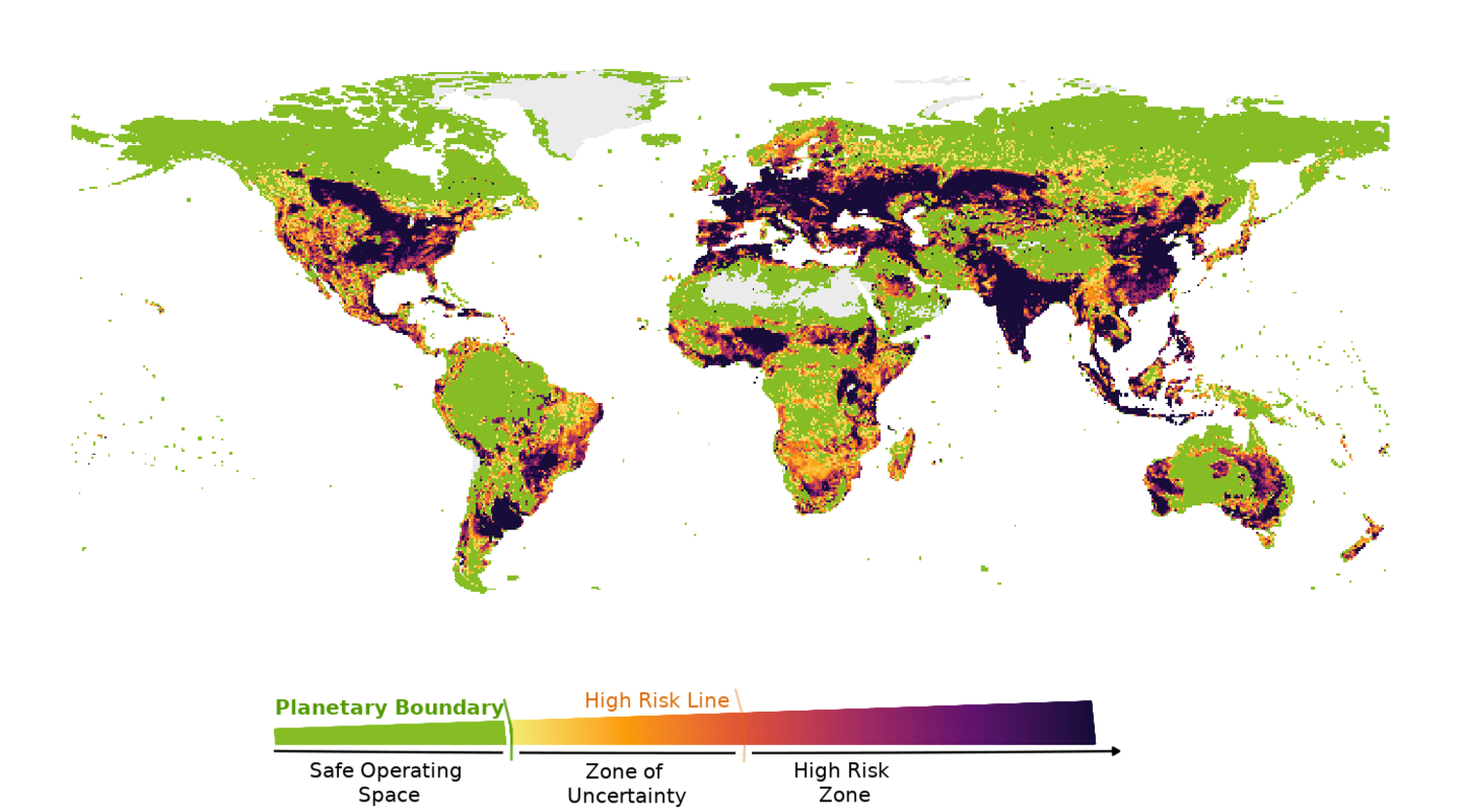

Eine weitere Untersuchung aus dem Sommer 2025 nahm die Veränderungen der biologischen Vielfalt und Intaktheit der Biosphäre auf allen Landflächen der Erde in den Fokus. Ihr Ergebnis lautet: Die Biosphären-Belastungsgrenze ist inzwischen auf fast allen Landflächen überschritten, in denen die ursprüngliche Vegetation insbesondere zugunsten der Landwirtschaft stark verändert wurde. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 60 Prozent der weltweiten Landflächen befinden sich in einem bedenklichen Zustand. Sie haben den lokal definierten sicheren Bereich im Hinblick auf die Intaktheit ihrer Biosphäre bereits verlassen. 38 Prozent der Flächen liegen sogar in der Hochrisikozone.

5. Der Blick in die Zukunft: Wie kann sich die Welt entwickeln, ohne sich zu ruinieren?

Im Mai 2025 gelang den Mitgliedern des Autor:innenkreises ein weiterer Entwicklungsschritt. In einer neuen Modellstudie verknüpften sie das Konzept der planetaren Grenzen mit Daten aus modellgestützten Zukunftsszenarien. So konnten sie zeigen, dass wir Menschen die Verschlechterung des Zustands der Erde aufhalten und umkehren können, wenn wir zusätzlich zum umfassenden Klimaschutz weitere Maßnahmen umsetzen. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem unsere Ernährung auf wenig Fleisch umzustellen, unsere Lebensmittelabfälle zu halbieren sowie Wasser und Nährstoffe effizienter zu verwenden.

Gelängen uns diese Verhaltensänderungen, stünde der Planet Erde im Jahr 2050 in fast jeder Hinsicht mindestens so gut da wie noch im Jahr 2015. Zudem würde er sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weiter erholen. Nichtsdestotrotz wären selbst unter diesen Voraussetzungen im Jahr 2100 immer noch planetare Belastungsgrenzen überschritten – so zum Beispiel die Grenzen für den Klimawandel, für den Phosphor- und Stickstoff-Kreislauf sowie für die biologischen Vielfalt und Intaktheit der Biosphäre.

„Die Suche nach noch besseren Politik-Maßnahmen bleibt also auf der Tagesordnung“, resümierte Studien-Erstautor Detlef van Vuuren bei der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Arbeit am und mit dem Konzept der planetaren Grenzen geht also weiter.

Weitere Informationen auf Deutsch:

- Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Planetare Belastbarkeitsgrenzen, www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/integriertes-umweltprogramm-2030/planetare-belastbarkeitsgrenzen

Weitere Informationen auf Englisch:

- Biermann, F. & Kim, R. E. (2020): The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A Critical Appraisal of Approaches to Define a “Safe Operating Space” for Humanity. Annual Review of Environment and Resources, DOI: 10.1146/annurev-environ-012320- 080337

- Planetary Boundaries Science (PBScience). 2025. Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany. DOI: 10.48485/pik.2025.017

- Richardson, K. et al. (2023): Earth beyond six of nine planetary boundaries. Scientific Advances, DOI:10.1126/sciadv.adh2458

- Rockström, J., et al. (2009): Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32. [online] URL: www. ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

- Stenzel, F., et al. (2025): Breaching planetary boundaries: Over half of global land area suffers critical losses in functional biosphere integrity. One Earth, DOI:10.1016/j.oneear.2025.101393

- Stockholm Resilience Centre (2023): Planetary Boundaries. www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

- Tandon, A. (2023): ‘Safe and just’ climate boundary has already been breached, says contested study, CarbonBrief, www.carbonbrief.org/safe-and-just-climate-boundary-has-already-been-breached-says-contested-study/

- van Vuuren, D. P. et al. Exploring pathways for world development within planetary boundaries. Nature 641, 910–916 (2025), DOI:10.1038/s41586-025-08928-w

- Villarrubia-Gómez, P., Carney Almroth, B., Eriksen, M., Ryberg, M., & Cornell, S. E. (2024): Plastics pollution exacerbates the impacts of all planetary boundaries. One Earth. doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.017