Die Ostsee hat ein Verschmutzungsproblem, dessen gravierende Auswirkungen oft nur im Herbst sichtbar werden. Fegen im September und Oktober besonders starke ablandige Winde über das Meer, drücken sie das Oberflächenwasser von der deutschen Küste weg auf die offene Ostsee hinaus. Dadurch steigt sauerstoffarmes Tiefenwasser in Küstennähe auf – und zwar mitunter so schnell, dass Fische, die im Küstenbereich leben, nicht mehr fliehen können. Sie ersticken und ihre leblosen Körper werden wenig später zu Abertausenden an die Strände gespült. So geschehen zum Beispiel in der zweiten Septemberhälfte 2025.

1. Eine fatale Kettenreaktion

Die Winde und der Auftrieb des Tiefenwassers sind natürliche Prozesse und können nicht verhindert werden. Anders verhält es sich im Hinblick auf den Sauerstoffmangel in der Ostsee. Er resultiert aus menschlichen Nährstoffeinträgen von Land und stellt eines der größten ökologischen Probleme für die Meeresumwelt der deutschen Ostseegewässer dar, wie es im aktuellen Ostsee-Zustandsbericht heißt.

Ausgelöst wird die Sauerstoffarmut im Tiefenwasser der Ostsee vor allem durch eine Überdüngung des Meeres, auch Eutrophierung genannt. Diese tritt auf, wenn große Mengen Pflanzennährstoffe (Stickstoff und Phosphor) in das Meer eintragen werden. Mikroalgen nehmen diese Nährstoffe auf und bilden große Blüten. Sterben die Algen anschließend ab, sinken ihre Überreste in die Tiefe. Dort zersetzen Mikroorganismen die Biomasse und veratmen dabei den im Tiefenwasser enthaltenen Sauerstoff vollständig.

Als Folge dessen sterben die in der Tiefe lebenden Meeresorganismen. Wenn durch weitere bakterielle Prozesse auch noch Schwefelwasserstoff gebildet wird, können in diesen tiefen Wasserschichten im Wesentlichen nur noch spezialisierte Mikroorganismen überleben. Diese Zonen werden deshalb auch „Todeszonen“ genannt.

Sauerstoffarmes Wasser am Meeresboden führt außerdem dazu, dass Phosphat im Sediment und in der Wassersäule gelöst und freigesetzt wird. Dadurch wird ein Teufelskreis initiiert, der Stickstoff fixierenden Cyanobakterien fördert und so die Überdüngung weiter vorantreibt.

2. Geringe Zufuhr sauerstoffreichen Wassers

Die Folgen der Sauerstoffarmut wären weniger fatal, würden Meeresströmungen das Tiefenwasser der Ostsee regelmäßig austauschen. Ein solcher Austausch scheitert jedoch an zwei natürlichen Besonderheiten der Ostsee.

Zunächst einmal ist die Ostsee wegen ihrer vielen Süßwasser-Zuflüsse ein stark geschichtetes Meer. Bis in eine Wassertiefe von etwa 60 bis 80 Metern in der zentralen Ostsee, sowie 10 bis 15 Metern in der westlichen Ostsee, ist das Meereswasser sauerstoffgesättigt und brackig, wie Fachleute sagen. Das heißt, der Salzgehalt dieses Oberflächenwassers ist gering und das Wasser vergleichsweise leicht. Die Wassermassen darunter haben in größerer Tiefe einen wesentlich höheren Salzgehalt und sind damit schwerer. Durch die Unterschiede im Salzgehalt bildet sich eine Grenze zwischen beiden Wasserkörpern.

Diese wirkt wie eine Barriere, an der sich Partikel ansammeln und nur wenig Stoffaustausch stattfindet. Der „stagnierende“ Wasserkörper unter dieser Barriere hat keine Sauerstoff mehr und ist mit Nährstoffen angereichert. In flachen Küstenbereichen hingegen gelingt es Wind und Wellen in der Regel, diese Schichtung aufzubrechen und beide Wassermassen zu mischen.

Ein zweites Hindernis stellen physische Barrieren dar: Die Ostsee ist fast vollständig von Landmassen umschlossen und nur über die schmalen Meerengen der Beltsee (großer und kleiner Belt) mit dem Kattegat, der Nordsee und darüber hinaus mit dem offenen Ozean verbunden. Zudem gibt es in der Ostsee mehrere untermeerische Bodenschwellen, welche die Ostsee in verschiedene Becken unterteilen und den Wasseraustausch zusätzlich behindern.

Durch die engen Wasserstraßen zwischen Deutschland, Dänemark und Schweden strömt zwar verlässlich salzarmes und damit leichtes Oberflächenwasser aus der Ostsee in die Nordsee. Salzreiches und damit schweres Nordseewasser schafft es jedoch nur unter ganz bestimmten Bedingungen, durch die Meerengen und über die verschiedenen Bodenschwellen bis in die zentrale Ostsee vorzudringen und sich dort am Meeresboden einzuschichten.

Ob das einströmende Nordseewasser dann auch noch mit ausreichend Sauerstoff angereichert ist, hängt von der Jahreszeit ab. Im Idealfall kann ein großer „Salzwassereinbruch“ das gesamte Tiefenwasser der westlichen Ostsee mit sauerstoffreichem Salzwasser atlantischen Ursprungs ersetzen. Dabei verdrängt er das sauerstofffreie Wasser nach Osten.

Die tiefen Becken der zentralen Ostsee werden von den Salzwassereinbrüchen nur erreicht, wenn so große Wassermengen einströmen, dass sie verschiedene untermeerische Schwellen überwinden. Die Verweilzeit des Wassers in der Ostsee beträgt im Mittel 30 Jahre – eine lange Zeit, in der sich Stoffe im Wasser anreichern.

3. Die Lösung des Sauerstoffproblems

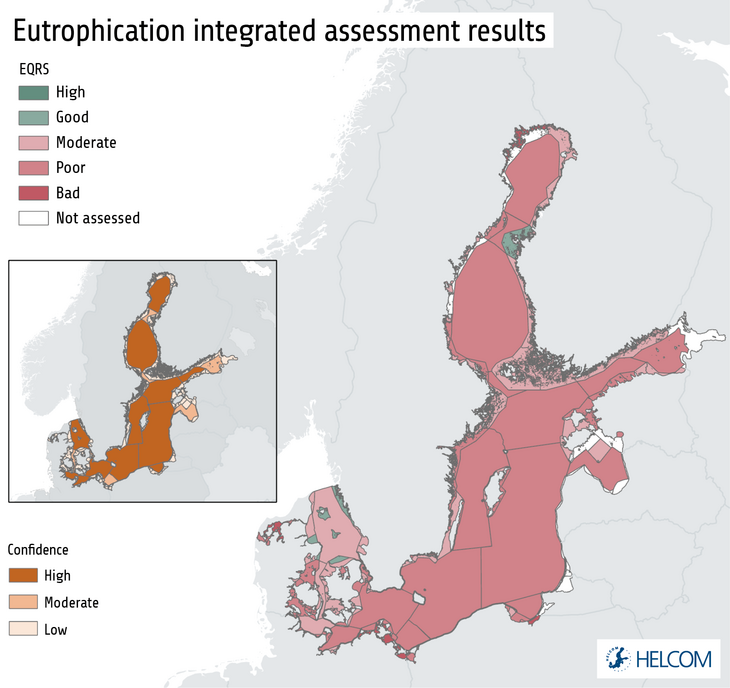

Um den Sauerstoffverbrauch im Tiefenwasser zu verringern, müssen die Nährstoffeinträge weiter reduziert werden. Nach Angaben der Helsinki-Kommission zum Schutz der Ostsee (HELCOM) waren im Zeitraum von 2016 bis 2021 rund 94 Prozent der Ostseegewässer so stark überdüngt, dass ihre Nährstoffwerte über der Grenze für einen guten Umweltzustand lagen. Das galt für alle Gebiete auf dem offenen Meer sowie für rund 83 Prozent der Küstengewässer.

Die größten Nährstoffmengen gelangen über Flüsse in die Ostsee. Nährstoffeinträge aus der Luft machen etwa zehn Prozent der Gesamtmenge aus. Sie stammen zumeist aus der Schifffahrt und dem Straßenverkehr, wo Treibstoffe verbrannt und dabei Stickstoffpartikel freigesetzt werden. Die Flüsse wiederum tragen Nährstoffe ins Meer, die entweder in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt und anschließend vom Regen aus dem Boden ausgetragen wurden oder aber sie stammen aus Industrie- und Kläranlagen, in denen das Abwasser nur unzureichend gereinigt wurde. Solche Punktquellen, wie unzureichend klärende Anlagen auch bezeichnet werden, sind im Ostseeraum mittlerweile jedoch fast vollständig beseitigt worden.

4. Fachleute bewerten regelmäßig die Nährstoffbelastung

Die Ostsee-Anrainer-Staaten messen seit mehr als 120 Jahren die Nährstoffbelastung in ihren Küstengewässern. Seit dem Jahr 1998 wird auch das offene Meer überwacht. HELCOM-Fachleute sammeln diese und andere Daten und bewerten seit dem Jahr 1998 in regelmäßigen Abständen das Ausmaß und die Folgen der Überdüngung. Daher weiß man, dass die Nährstoffbelastung der Ostsee bis in die 1980er-Jahre stark angestiegen ist. Seit den 1990er Jahren sinken die Einträge langsam.

In ihrem aktuellen Sondergutachten zum Stand der Überdüngung in der Ostsee im Zeitraum 2016-2021 konnten die HELCOM-Expert:innen einen weiteren Rückgang der Nährstoffeinträge vermelden. Demnach betrug der Stickstoffeintrag in die Ostsee im Jahr 2020 rund 859.000 Tonnen. Das waren zwölf Prozent weniger Stickstoff als im Vergleichszeitraum 1997-2003. Der Eintrag von Phosphor war im Jahr 2020 auf 26.389 Tonnen gesunken, ein Rückgang um 28 Prozent. Dennoch gelangen jedes Jahr weitere Nährstoffmengen in ein bereits stark überdüngtes Meer.

Website zur Eutrophierung

Die HELCOM hat eine Website zum Thema Eutrophierung zusammengestellt, auf der sie den Sauerstoffmangel in der Ostsee analysiert und zahlreiche Informationen bereitstellt.

5. Der Klimawandel verstärkt das Sauerstoffproblem

Der Umweltzustand der Ostsee hat sich deshalb nicht verbessert. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Nach Aussage der HELCOM-Expert:innen haben sich in den meisten Ostseegebieten wichtige Umweltindikatoren im Zeitraum von 2016 bis 2021 sogar verschlechtert. Dazu gehören zum Beispiel die Wassertrübung, die Belastung mit Cyanobakterien und die Sauerstoffarmut in größeren Wassertiefen.

Fachleute schließen daraus, dass die Folgen des Klimawandels die Auswirkungen der andauernden Nährstoffeinträge verstärken. Steigende Wassertemperaturen führen dazu, dass sich unterschiedliche Wassermassen noch stärker schichten. Das hieße für die Ostsee, dass sich ihr Oberflächen- und Tiefenwasser noch seltener vermischen als bisher und noch weniger sauerstoffreiches Wasser von der Meeresoberfläche in die Tiefe gelangt.

Je wärmer die Ostsee wird, desto weniger Sauerstoff kann sich außerdem in ihrem Wasser lösen. Umso wichtiger sind deshalb echte Fortschritte im Kampf gegen hohe Nährstoffeinträge von Land.

Mehr Informationen zur Sauerstoffarmut in den Meeren und Ozeanen gibt es hier auf MeereOnline

6. Das langfristige Schutzziel

Die Ostsee-Anrainerstaaten haben dazu einen Plan entwickelt: Langfristig wollen sie den Nährstoffeintrag so weit reduzieren, dass keinerlei Umweltveränderungen mehr ausgelöst werden. Erreicht ist dieses Ziel, wenn:

- die Nährstoffkonzentrationen in der Ostsee auf ein natürliches Maß gesunken sind,

- das Wasser wieder klar ist,

- Algenblüten nur noch in einem natürlichen Maß auftreten,

- der Sauerstoffgehalt des Ostseewassers wieder sein natürliches Niveau erreicht hat und

- Tiere und Pflanzen, die durch die Folgen der Nährstoffbelastungen vertrieben wurden, in ihre ursprünglichen Lebensräume zurückgekehrt sind.

Quellen auf Deutsch:

- World Ocean Review 07: Lebensgarant Ozean – Kapitel 2: Der Ozean im Klimawandel, Link: https://worldoceanreview.com/de/wor-7/der-ozean-im-klimawandel/

- Warnsignal Klima - Auswirkungen von Sauerstoffmangel auf die Artenzusammensetzung in den Meeren (2016), Link: https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/pdf/de/biodiversitaet/warnsignal_klima-die_biodiversitaet-kapitel-2_5.pdf

- Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW): Faktenblatt zur Sauerstoffsituation am Boden der Ostsee, https://www.io-warnemuende.de/sauerstoff.html

Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW): Faktenblatt / Erklärung zum „Fischsterben“

vor Warnemünde, Nienhagen und Markgrafenheide im September 2025, https://www.iow.de/fischsterben-bei-rostock-im-september-2025.html

Weitere Quelle auf Englisch:

- HELCOM Thematic assessment of Eutrophication 2016-2021. Baltic Sea Environment Proceedings No.192, https://helcom.fi/wp-content/uploads/2023/06/HELCOM-Thematic-assessment-of-eutrophication-2016-2021.pdf