Wer die Meere erforscht, braucht modernste Technik. Ohne Hilfsmittel können Menschen unter Wasser nicht atmen, je nach Lichtverhältnissen unterhalb von 100 bis 200 Metern auch nichts sehen und die Organe halten dem Druck der Tiefe nicht stand. Darum ist es zunächst einmal wenig erstaunlich, dass insbesondere die Tiefen der Ozeane bislang noch weitgehend unerforscht sind.

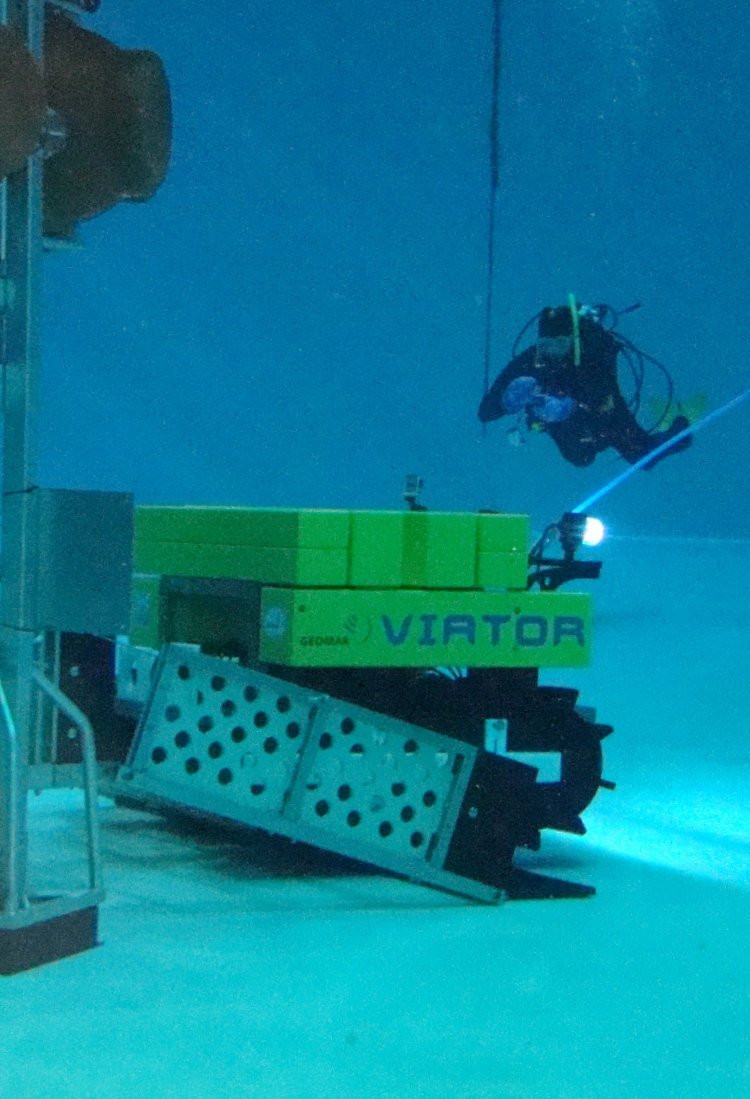

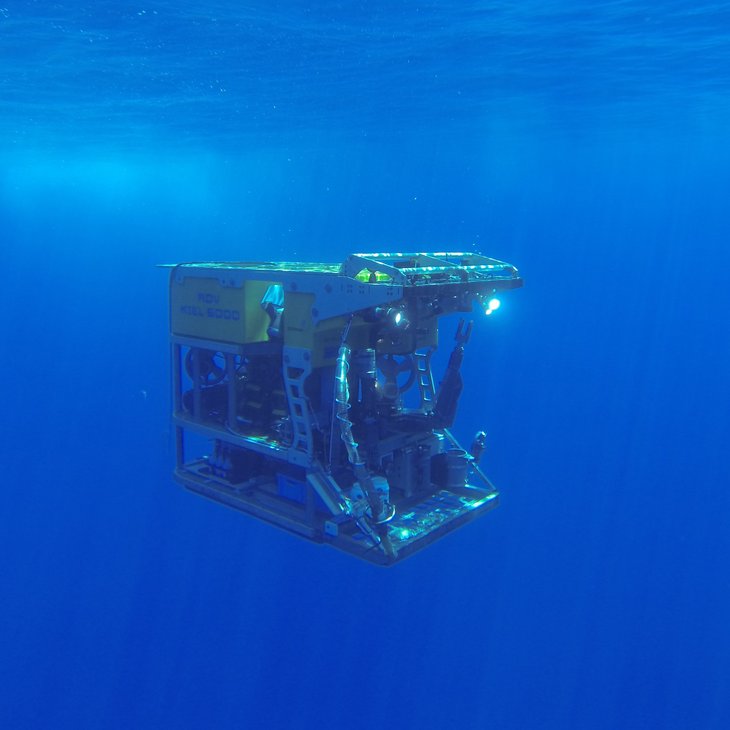

Mit dem technischen Fortschritt sind aber auch die Möglichkeiten gestiegen, die Geheimnisse der Meere zu entdecken. Unter anderem mit Forschungs-U-Booten, Unterwasserrobotern, autonomen Unterwasser-Fahrzeugen oder festen Mess-Stationen am Meeresboden und an der Oberfläche können Bilder und Videos aufgenommen, Proben gesammelt oder Daten wie Salzgehalt, Temperatur oder pH-Wert des Wassers gemessen werden. In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, dass Menschen dafür vor Ort unter der Wasseroberfläche sind.

Doch auch die Technik muss dabei hohe Anforderungen erfüllen. Einerseits müssen die Geräte robust genug sein, um den Umweltbedingungen im Meer standhalten zu können und Wind, Wellen und Strömungen genauso wie Kälte, hohem Druck und Salzgehalt zu trotzen. Ganz besonders, wenn sie über einen längeren Zeitraum zum Einsatz kommen. Andererseits müssen sie präzise genug sein, um ihre Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Solche Forschungsgeräte gibt es nicht mit einem Klick im Internet zu kaufen. In den Werkshallen der Meeresinstitute entwickeln und bauen vielmehr spezialisierte Ingenieur:innen und Techniker:innen individuelle Lösungen, die den Anforderungen der Forschenden genauso entsprechen wie den widrigen Umweltbedingungen im oder am Meer. Doch das ist noch nicht alles: Die Geräte dürfen auch nicht zu groß oder schwer sein, da sie auf Schiffe transportiert werden müssen und der Platz dort begrenzt ist. Gleichzeitig muss es möglich sein, sie an Bord zu warten oder bei Problemen zu reparieren.

Dabei es muss nicht immer High Tech sein. Manchmal reichen auch Kescher und Eimer. Es kommt bei der Meeresforschung stark darauf an, wo Proben genommen werden. In Küstengewässern und an der Meeresoberfläche gibt es ganz andere Möglichkeiten und Herausforderungen, als in der Tiefsee. Grob gesagt lässt sich das Meer in drei Bereiche einteilen: Den lichtdurchfluteten Bereich an der Oberfläche und in Küstennähe, die Wassersäule (Pelagial) und den Boden (Benthal) Für die verschiedenen Bereiche im Meer gibt es jeweils andere Geräte.

Meeresforschung an Land

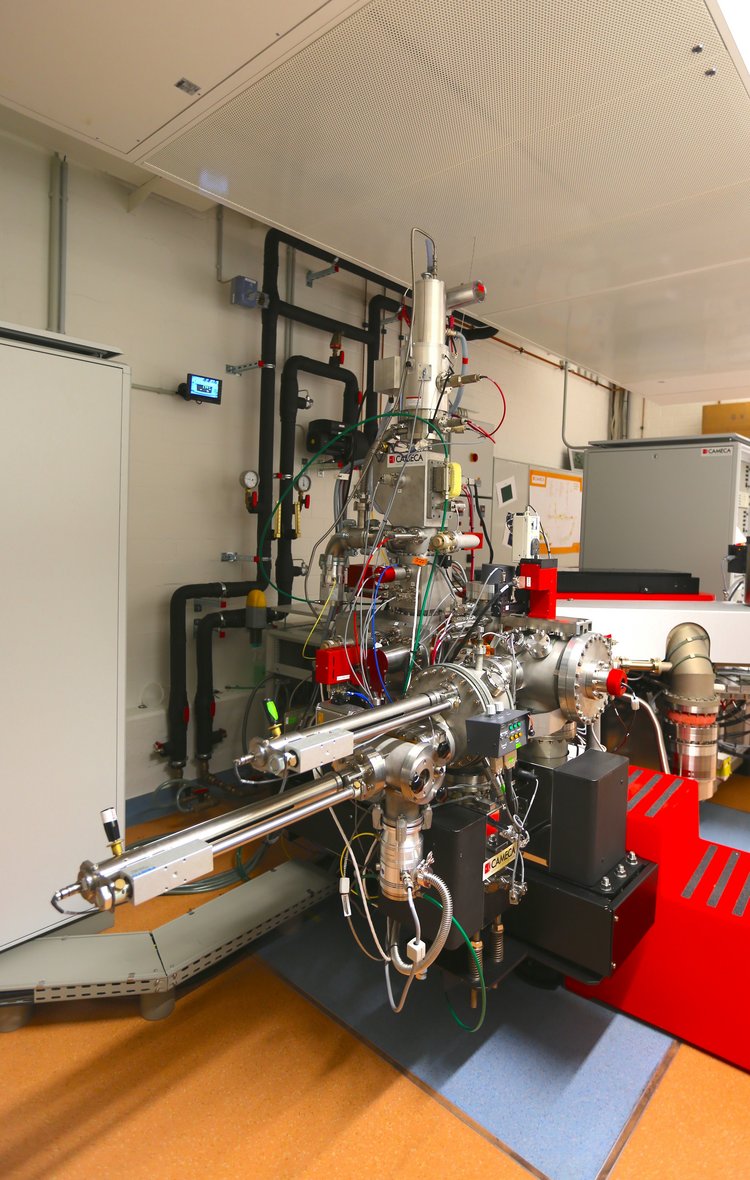

Meeresforschung findet aber nicht (nur) vor Ort statt. Zwar werden auf Forschungsschiffen erste Proben analysiert und Daten ausgewertet – die eigentliche Arbeit folgt aber an Land, in den Laboren. Dort stehen ganz andere Forschungsgeräte: Zum Beispiel High-Tech-Mikroskope, Massenspektrometer oder Gas-Chromatografen, die Einblicke den Aufbau von und Abläufe in Zellen bieten oder Stoffgemische trennen und analysieren können. Gleichzeitig müssen die Proben aus dem Meer aufbewahrt und für Experimente aufbereitet werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden, die wiederum spezielle Geräte erfordern.

So ist die Technik an Land ebenfalls teuer und aufwändig, darum haben nicht alle Forschungsinstitute alle Geräte vor Ort. Besonders analytische Laborgeräte stehen meist in größeren Forschungsinstituten, Universitäten oder Speziallaboren. Über eine enge Zusammenarbeit der Einrichtungen können institutsfremde Wissenschaftler:innen aber Zeit an Geräten buchen.

Beispiele für Großgeräte der deutschen Meeresforschung

Direktlinks zur Ausstattung von Meeresforschungsinstituten

- AWI - Alfred-Wegener-Institut - Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

- BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

- BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

- FZK - Forschungszentrum Küste als gemeinsame zentrale Einrichtung der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität Braunschweig

- GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung

- HEREON - Helmholtz-Zentrum Hereon

- ICBM - Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Universität Oldenburg

- IOW - Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

- KMS - Kiel Marine Science, Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

- MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen

- MPI-MM - Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

- MPI-M - Max-Planck-Institut für Meteorologie

- SAM - Senckenberg am Meer, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

- THÜNEN - Institut für Fischereiökologie

- THÜNEN - Institut für Seefischerei

- ZMT - Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie

Datenportale als Gedächtnisse und Ressourcen

Die erhobenen Daten werden alle an Datenportale übermittelt, wo sie gespeichert werden. Wissenschaftler:innen können sie anschließend durchsuchen, auswerten und nach relevanten Treffern für ihre eigenen Forschungsfragen suchen. Aktuell existieren allerdings zahlreiche verschiedene Portale, die an den unterschiedlichen Instituten betrieben werden und die nicht miteinander vernetzt sind. So wird der Datenschatz, der Tag für Tag gesammelt wird, nicht optimal genutzt.

Die in der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) zusammengeschlossenen Meeresforschungseinrichtungen haben daher im Bereich Datenmanagement und Digitalisierung die Initiative gestartet, den offenen und einheitlichen Zugang zu dezentralen Datensätzen der deutschen Meeresforschung zu verbessern. Dafür müssen Strukturen und Prozesse angepasst werden sowie Standards für die Datenaufbereitung gelten. Dies erfolgt bereits mit den so genannten FAIR-Prinzipien: Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel), Reusable (wiederverwendbar). Über das Portal Meeresforschung sind inzwischen viele Datensätze nach diesen Prinzipien allgemein zugänglich.

Das Ziel ist, Forschungsdaten langfristig und nachhaltig für Wissenschaft und Gesellschaft zugänglich zu machen.