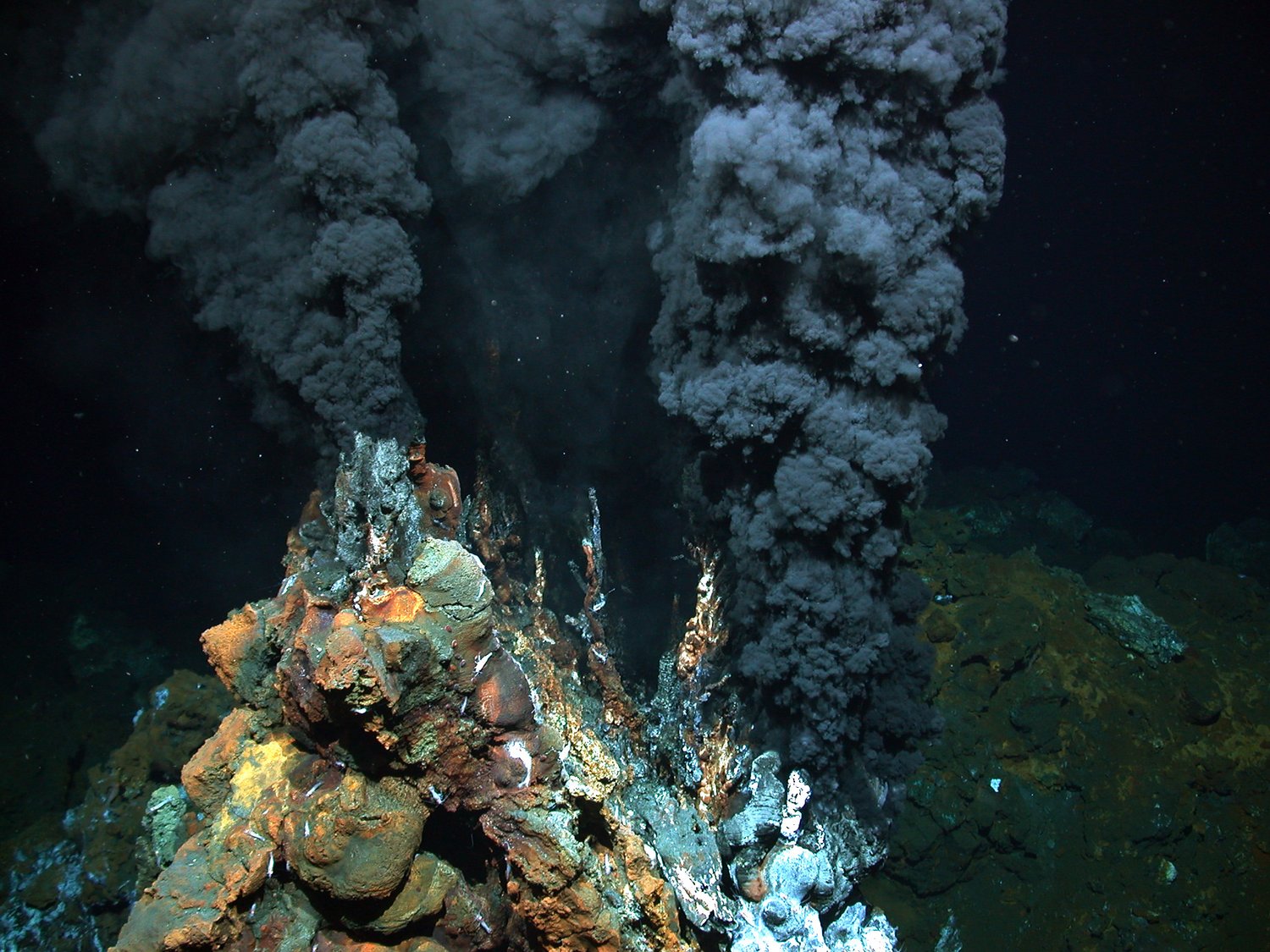

Der weltweite Rohstoffverbrauch ist in den letzten Jahrzehnten weiter angestiegen. Um den Bedarf an Metallen wie Nickel, Kupfer und Kobalt zu decken, wird der Tiefseebergbau als Option diskutiert. Tiefseebergbau bezeichnet den industrielle Abbau von Erzlagerstätten in Meerestiefen von über 1.000 Metern. Dort lagern Rohstoffvorkommen in Form von Manganknollen, Massivsulfiden und Eisen-Mangankrusten. Doch die ökologischen Prozesse und die Artenvielfalt in den Tiefen der Ozeane sind erst wenig erforscht. Daher fehlt eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, um die möglichen Folgen eines Tiefseebergbaus für das Leben im Meer einschätzen zu können.

Die Rolle der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA)

Ein Großteil der bekannten Erzvorkommen in der Tiefsee befindet sich in internationalen Gewässern und fällt somit nicht in die Zuständigkeit einzelner Nationen. Sie gehören stattdessen zum “gemeinsamen Erbe der Menschheit”, als welches das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen den Meeresboden außerhalb jeder Ausschließlichen Wirtschaftszone definiert. Zur Orientierung: Die Ausschließliche Wirtschaftszone eines Küstenlandes erstreckt sich von der Uferlinie aus gemessen bis zu 200 Seemeilen (370 Kilometer) weit auf das offene Meer hinaus.

Verwaltet werden die Rohstoffvorkommen jenseits der nationalen Zuständigkeiten von der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA mit Sitz in Kingston, Jamaika. Sie vergibt Explorationslizenzen und entwickelt Abbauregelungen, die sogenannte „Mining Code“. Seit 2016 wird über die Rahmenbedingungen des künftigen Tiefseebergbaus verhandelt. Ein erster, noch unvollständiger Entwurf der Abbauregularien wurde im Jahr 2019 vorgelegt und wird seitdem durch den Rat der ISA weiter ausgearbeitet.

Manganknollen: Fokus auf die Clarion-Clipperton-Zone

Als Manganknollen werden schwarzbraune, kartoffelförmige bis rundliche, konzentrisch aufgebaute Minerale bezeichnet, die typischerweise einen Durchmesser von 1 bis 15 Zentimetern besitzen. Sie bilden sich in erster Linie in den von Sedimenten bedeckten Tiefseeebenen der Ozeane in einer Wassertiefe von 3500 bis 6500 Metern.

Die Knollen liegen auf dem Meeresboden, meist zu ein bis zwei Dritteln im Sediment eingebettet. In einigen Gebieten finden sich nur einige wenige Manganknollen pro Quadratmeter Fläche; in anderen sind es bis zu mehrere Hundert Stück. Das wirtschaftlich interessanteste Vorkommen befindet sich in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ). Diese liegt im äquatornahen Bereich des Nordostpazifiks, zwischen Hawaii und Mexiko. Andere bedeutende Manganknollenvorkommen finden sich im Penrhynbecken (Westpazifik) sowie im zentralen Indischen Ozean.

Für einen kommerziellen Manganknollenabbau werden in erster Linie raupenähnliche Fahrzeuge entwickelt. Diese saugen die oberen 4 bis 10 Zentimeter Tiefseeboden einschließlich der Manganknollen und den auf und im Sediment lebenden Organismen ab. Die Manganknollen werden im Kollektorfahrzeug von einem Teil des Sediments getrennt und an ein vertikales Fördersystem (Riser) übergeben. Dieses transportiert sie zur Förderplattform an der Wasseroberfläche. An der Meeresoberfläche angekommen, werden die Manganknollen vom restlichen anhaftenden Sediment gereinigt, gegebenenfalls entwässert und für den Transport an Land auf Massengutfrachter verladen. Das Sediment-Abwasser wird wieder in den tiefen Ozean eingeleitet.

Die Tiefsee – ein empfindliches Ökosystem

Die Tiefsee ist der größte und am wenigsten erforschte Lebensraum der Erde. Die dort lebenden Organismen sind extremen Bedingungen angepasst und reagieren sehr empfindlich auf Störungen. Die Sedimentschicht, die am Meeresboden liegt, spielt eine zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf und beherbergt eine Vielzahl noch unbekannter Arten. Ein Abbau dieser Schichten würde die Lebensräume unwiederbringlich zerstören. Da die Tiefseeorganismen sehr langsam wachsen und oft hohe Lebensalter erreichen, wären die Schäden dauerhaft.

Die Wissenschaft steht aktuell vor der Herausforderung, detaillierte Vorhersagen über die möglichen Auswirkungen eines Tiefseebergbaus auf das Leben in der Tiefsee zu machen. Dafür benötigen die Forschenden jedoch funktionierende Ökosystem-Modelle für die vom Bergbau betroffenen Tiefsee-Lebensgemeinschaften. Diese Modelle aber gibt es noch nicht, weil die Artenvielfalt, Struktur und Funktionsweise der Tiefsee-Gemeinschaften bis heute kaum verstanden sind. Klar ist: Die Tiefsee beherbergt eine immense Artenvielfalt mit ökologischen Funktionen, die zu den Ökosystemleistungen der Ozeane beitragen.

Folgen des Tiefseebergbaus

Beim Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee würden die oberen, belebten Schichten des Meeresbodens gestört: große Sedimentwolken könnten sich großflächig ausbreiten und sesshafte Tiere, wie Korallen und Schwämme, bedecken. Der Eingriff in das empfindliche Ökosystem könnte ebenfalls den Nährstoffkreislauf der Tiefsee und der damit verbundenen Wasserschichten stören.

Ein weiterer Risikofaktor ist das Einleiten von Brauchwasser, das durch den Abbau verunreinigt wird und Meereslebewesen schädigen kann. Auch die Lärmbelastung durch Fahrzeuge und Schiffe stellt ein Problem dar, da Lärm in der Tiefsee weiträumig übertragen wird. Obwohl Scheinwerfer zur Beleuchtung der Tiefsee meist durch hydroakustische Verfahren ersetzt werden, bleibt die Frage nach den langfristigen Auswirkungen auf die Meeresumwelt offen.

Langzeitstudien zeigen, dass die Lebensgemeinschaften in Manganknollenfeldern sich nicht in menschlichen Zeitskalen von den Eingriffen erholen können. Die Zerstörung von Ökosystemen und die Unterbrechung von Nährstoffkreisläufen können Tausende Jahre andauern. Die Entscheidung, ob und wie der Tiefseebergbau voranschreiten soll, erfordert daher sorgfältige Überlegungen und weitere Forschung, um irreversible Schäden zu vermeiden.

Fokusthema: Auswirkungen des Tiefseebergbaus

Die Ökosysteme der Tiefsee sind erst wenig erforscht und die möglichen Folgen eines Tiefseebergbaus für das Leben im Meer kaum bekannt. Dieser Fokustext gibt einen Überblick über die Erzlagerstätten in der Tiefsee und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Auswirkungen einer möglichen wirtschaftlichen Nutzung.