Tiefseebergbau bezeichnet den industriellen Abbau von Erzlagerstätten in Meerestiefen von über 1.000 Metern. Angesichts des anhaltend hohen Bedarfes an metallhaltigen Rohstoffen verhandeln die Mitgliedsstaaten der Internationalen Meeresbodenbehörde darüber, wie die Erkundung und der Abbau von Erzlagerstätten in Tiefseegebieten außerhalb nationalstaatlicher Hoheit erlaubt werden soll. Doch die ökologischen Prozesse und die Artenvielfalt in den Tiefen der Ozeane sind erst wenig erforscht.

Daher fehlt eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, um die möglichen Folgen eines Tiefseebergbaus für das Leben am Meeresboden und in der Wassersäule einschätzen zu können. Deutschland und weitere Staaten setzen sich demzufolge für ein Moratorium – eine "vorsorgliche Pause" – vor einem möglichen Tiefseebergbau ein (siehe auch UN-Ozeankonferenz 2025).

1. Rohstoff-Vorkommen in der Tiefsee

In der Tiefsee kommen drei wichtige metallhaltige Arten von Rohstoffen vor: Manganknollen, Massivsulfide und Eisen-Mangankrusten. Im Gegensatz zu Rohstoffvorkommen an Land enthalten die Lagerstätten am Meeresboden jeweils eine Vielzahl verschiedener wirtschaftlich interessanter Metalle. Von wirtschaftlichem Interesse sind jene Vorkommen, die vor allem reich an Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink sind.

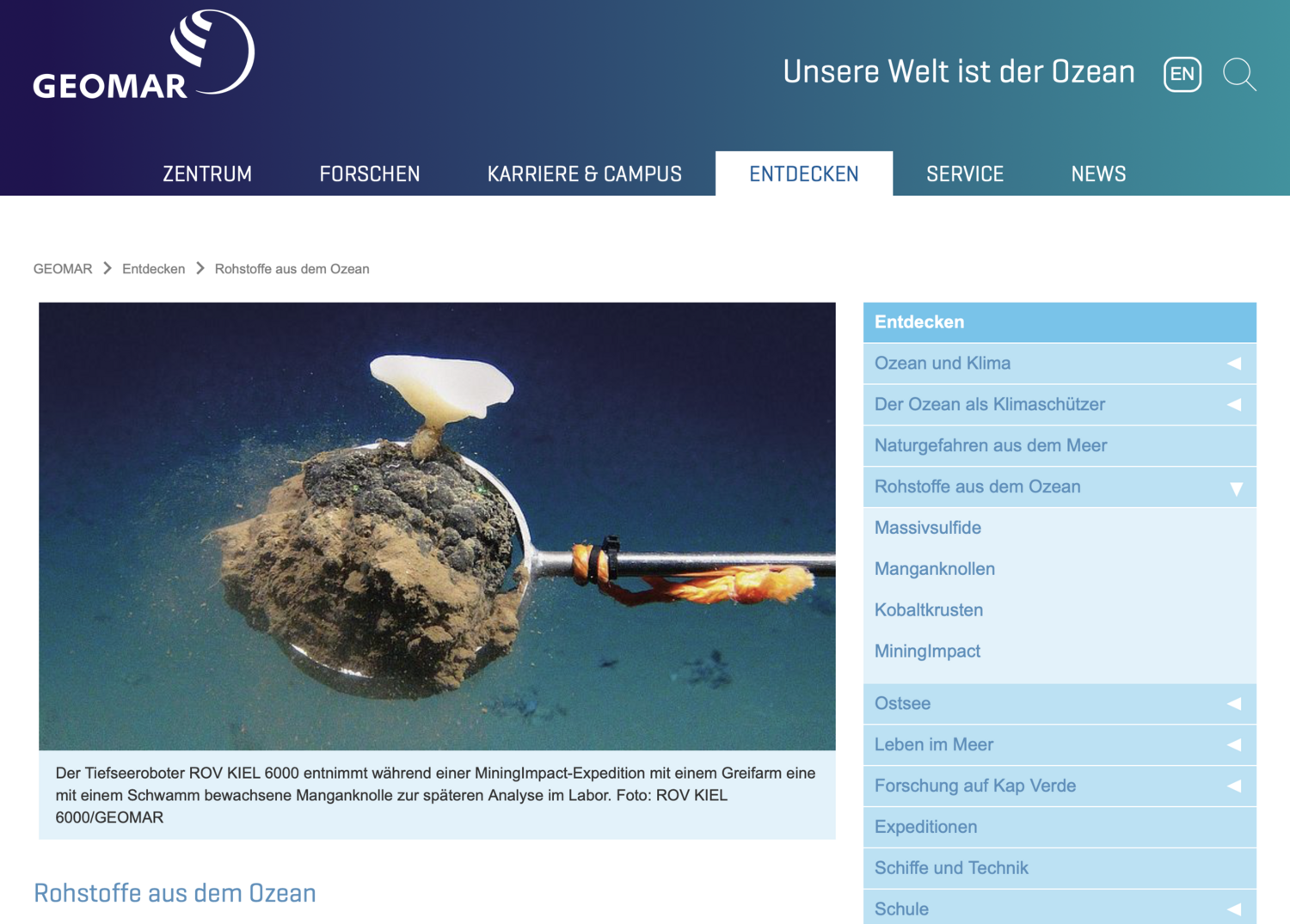

1.1. Manganknollen

Als Manganknollen werden schwarzbraune, kartoffelförmige bis rundliche, konzentrisch aufgebaute Minerale bezeichnet, die typischerweise einen Durchmesser von 1 bis 15 Zentimetern besitzen. Sie bilden sich in erster Linie in den von Sedimenten bedeckten Tiefseeebenen der Ozeane in einer Wassertiefe von 3500 bis 6500 Metern.

Den Ausgangspunkt stellt jeweils ein Kern dar, an dem sich über einen Zeitraum von mehreren Millionen Jahren ein Gemisch aus Eisenoxyhydroxiden und Manganoxiden in vielen Schichten anlagern. Hierbei werden auch zahlreiche andere Metalle, wie Nickel, Kobalt, Kupfer, Molybdän, Seltene Erden und Lithium mit eingebaut. Die Metalle stammen entweder aus dem Meerwasser (hydrogenetische Bildung) oder aus dem Porenwasser der Tiefsee-Sedimente (diagenetische Bildung).

Die Knollen liegen auf dem Meeresboden, meist zu ein bis zwei Dritteln im Sediment eingebettet. In einigen Gebieten finden sich nur einige wenige Manganknollen pro Quadratmeter Fläche; in anderen sind es bis zu mehrere Hundert Stück. Das wirtschaftlich interessanteste Vorkommen befindet sich in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ). Diese liegt im äquatornahen Bereich des Nordostpazifiks, zwischen Hawaii und Mexiko. Andere bedeutende Manganknollenvorkommen finden sich im Penrhynbecken (Westpazifik) sowie im zentralen Indischen Ozean.

Für einen kommerziellen Manganknollenabbau werden in erster Linie raupenähnliche Fahrzeuge entwickelt. Diese saugen die oberen 4 bis 10 Zentimeter Tiefseeboden einschließlich der Manganknollen und den auf und im Sediment lebenden Organismen ab. Die Manganknollen werden im Kollektorfahrzeug von einem Teil des Sediments getrennt und an ein vertikales Fördersystem (Riser) übergeben. Dieses transportiert sie zur Förderplattform an der Wasseroberfläche. An der Meeresoberfläche angekommen, werden die Manganknollen vom restlichen anhaftenden Sediment gereinigt, gegebenenfalls entwässert und für den Transport an Land auf Massengutfrachter verladen. Das Sediment-Abwasser wird wieder in den tiefen Ozean eingeleitet.

1.2. Kobaltreiche Eisen-Mangan-Krusten

Kobaltreiche Eisen-Mangan-Krusten sind harte Überzüge aus Eisen- und Manganoxiden, die sich auf den Hängen von Unterseevulkanen bilden und ihre Metalle überwiegend aus dem umgebenden Meerwasser aufnehmen. In den Krusten reichern sich verschiedene Metalle an. Dazu gehören Kobalt, Nickel, Titan, Molybdän, Zirkon, Tellur, Bismut, Niob, Wolfram, Seltene Erden sowie Platin.

Rund zwei Drittel der für den Tiefseebergbau bekannten Vorkommen kobaltreicher Eisen-Mangan-Krusten befinden sich im Pazifischen Ozean, 23 Prozent im Atlantik und rund elf Prozent im Indischen Ozean. Die bekannten Krusten sind in der Regel drei bis sechs Zentimeter dick, im Ausnahmefall auch mal bis zu 26 Zentimeter, sodass Fachleute bislang von 60 bis 120 Kilogramm Erz pro Quadratmeter Hangfläche ausgehen.

Für den Abbau von Eisen-Mangan-Krusten hat eine chinesische Firma einen Prototyp entwickelt, der sich nachweislich nicht nur auf dem Meeresboden bewegen, sondern Eisen-Mangan-Krusten auch schneiden und zerkleinern kann. Die Krusten vom Meeresuntergrund zu lösen, ist eine technische Herausforderung, denn oft bilden sie die Oberflächengestalt des Untergrundgesteins nach. Ist dieser uneben, können Abbaufahrzeuge schnell stecken bleiben. Steile Hänge sind eine ebenso große Herausforderung. Für das Schneiden und Zerkleinern der Krusten denken Fachleute derzeit an Verfahren mit einem Hochdruckwasserstrahl oder aber rotierenden Rollenmeißeln, wie sie auch in der Steinkohleförderung eingesetzt werden.

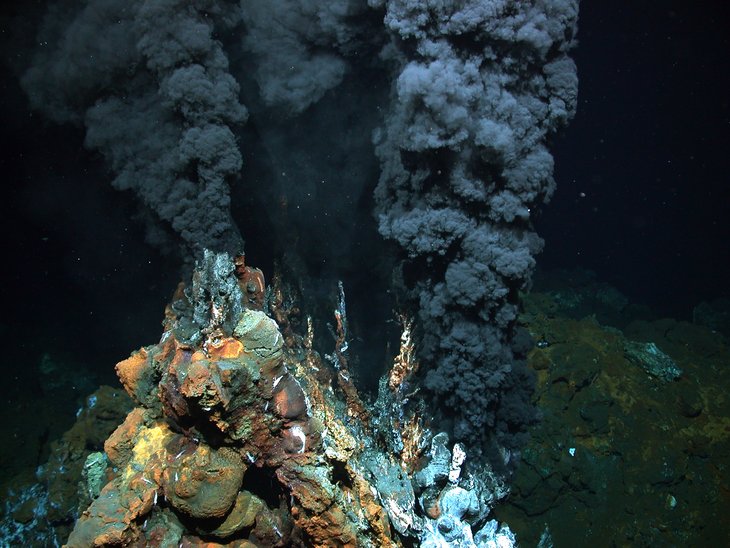

1.3. Massivsulfide

Als marine Massivsulfide oder polymetallische Sulfide bezeichnet man Metall-Schwefel-Verbindungen (Metallsulfide), die an heißen Quellen am Meeresboden in Wassertiefen von 1600 bis 4000 Metern entstehen. Diese Hydrothermalvorkommen sind an vulkanische Strukturen gebunden und kommen daher vor allem an tektonischen Schwachstellen der Erdkruste vor – so zum Beispiel an Mittelozeanischen Rücken, in sogenannten Backarc-Spreizungszonen sowie an Inselbögen.

Massivsulfide entstehen durch das Zirkulieren von Meerwasser durch die obere ozeanische Kruste. Das Meerwasser wird dabei aufgeheizt und verwandelt sich in eine heiße, saure und hochkonzentrierte Lösung, die Metalle aus den vulkanischen Gesteinen lösen kann. Tritt diese Lösung an einer heißen Quelle aus dem Meeresboden aus, wird sie abgekühlt. Die gelösten Metalle werden dabei in Form von Metallsulfiden ausgefällt und bilden Metallsulfid-Hügel, -Schornsteine oder aber metallreiche Sedimente. Diese enthalten Kupfer, Zink, Blei, Silber, Gold sowie eine Vielzahl an Neben- und Spurenmetalle. Dazu gehören Kobalt, Antimon, Indium, Selen, Tellur, Gallium, Germanium, Bismut und Molybdän.

Fachleute kennen bislang mehr als 630 aktive Hydrothermalquellen, an denen sich nachweislich Metallsulfide bilden. Die für den Tiefseebergbau lohnenswerten Massivsulfid-Vorkommen liegen jedoch in inaktiven Bereichen ehemaliger Hydrothermalfelder und damit abseits der aktiven heißen Quellen, vermutlich bedeckt von einer mehrere Meter dicken Sedimentschicht. Techniken, mit denen diese verborgenen Erzlagerstätten sicher entdeckt und abgebaut werden können, existieren bislang nicht.

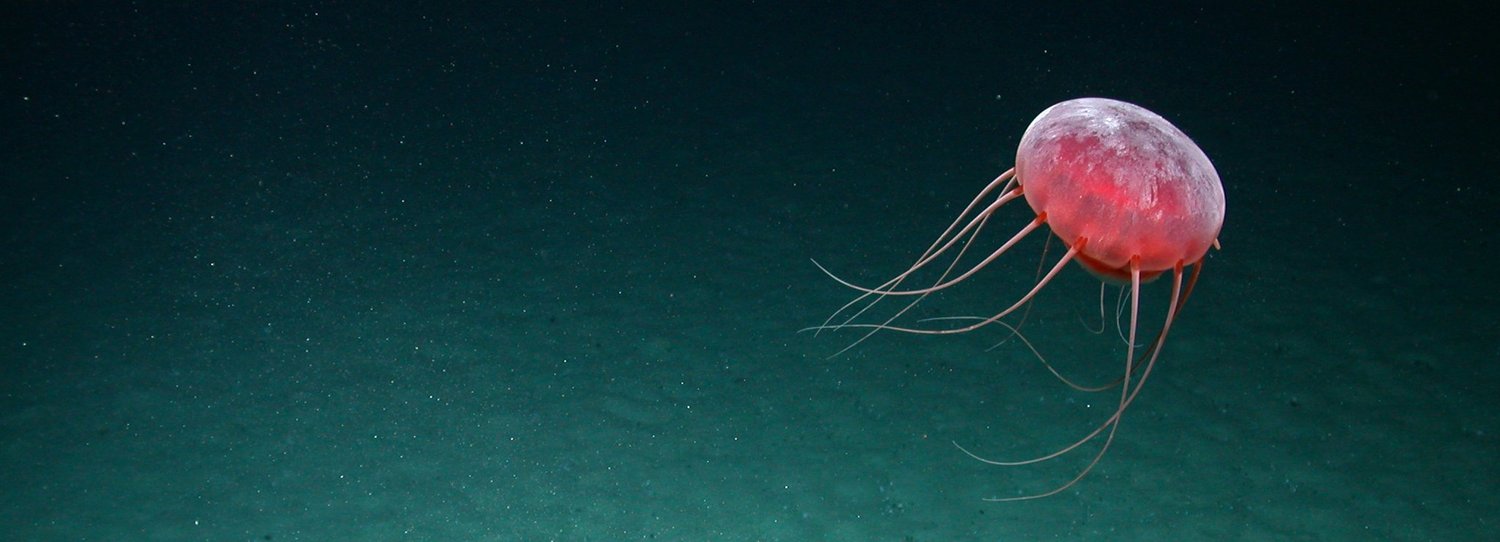

2. Die Tiefsee - Ein Lebensraum der Extreme

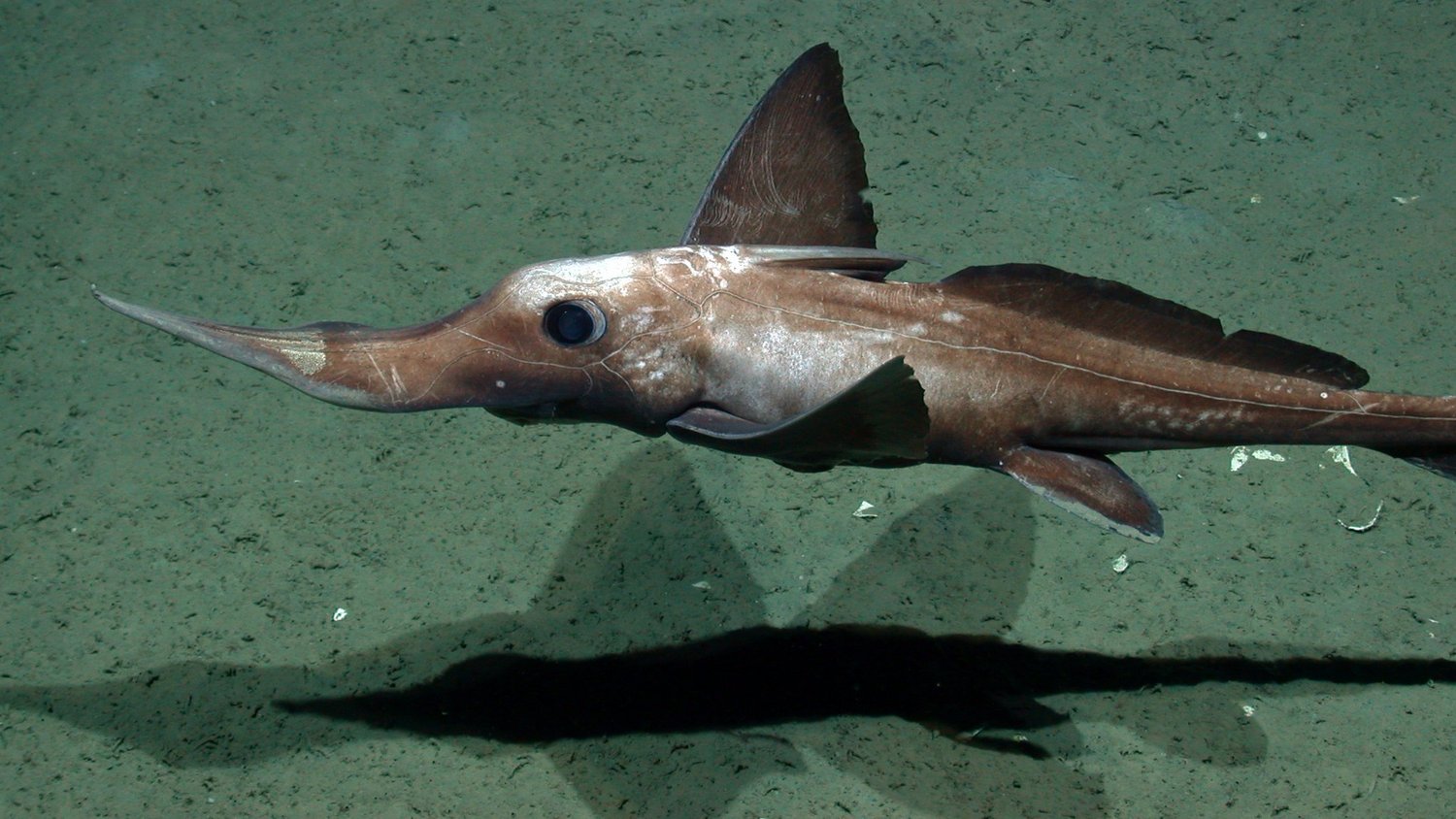

Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde. Sie reicht je nach Definition von 200 oder 1000 Metern Wassertiefe bis zum Meeresboden in maximal 11.000 Metern Tiefe (Marianengraben). Bis heute ist nur ein Bruchteil dieses Lebensraumes kartiert und untersucht. Dennoch gibt es viele Hinweise darauf, dass die Artenvielfalt des tiefen Ozeans alle bekannten Dimensionen sprengt – angefangen bei vielzelligen Tieren bis hin zu den Mikroorganismen.

Die Lebensgemeinschaften der Tiefsee haben sich über Jahrmillionen an die extremen Umweltbedingungen in der Tiefe angepasst. Es ist dunkel und kalt. Die Lebewesen müssen einem hohen Wasserdruck standhalten und Nahrung steht vielerorts nur spärlich zur Verfügung. Tiefseeorganismen bewegen sich deshalb energiesparend und wachsen im Vergleich zu oberflächennahen Arten langsam. Schlüsselorganismen erreichen ein hohes Alter und haben lange Reproduktionszyklen. Außerdem verändern sich die Umweltbedingungen in der Tiefsee oft schon über kurze Distanzen, weshalb sich auch die Lebensgemeinschaften am Meeresboden deutlich voneinander unterscheiden können. Alle diese Gegebenheiten bedingen, dass Tiefsee-Lebensgemeinschaften sehr empfindsam auf Störungen oder Eingriffe in ihren Lebensraum reagieren und sich in der Regel nur sehr langsam davon erholen.

Die Wissenschaft steht aktuell vor der Herausforderung, detaillierte Vorhersagen über die möglichen Auswirkungen eines Tiefseebergbaus auf das Leben in der Tiefsee zu machen. Dafür benötigen die Forschenden jedoch funktionierende Ökosystem-Modelle für die vom Bergbau betroffenen Tiefsee-Lebensgemeinschaften. Diese Modelle aber gibt es noch nicht, weil die Artenvielfalt, Struktur und Funktionsweise der Tiefsee-Gemeinschaften bis heute kaum verstanden sind. Klar ist: Die Tiefsee beherbergt eine immense Artenvielfalt mit ökologischen Funktionen, die zu den Ökosystemleistungen der Ozeane beitragen.

Unterseeberge - Hotspots der marinen Artenvielfalt

Unterseeberge sind Hotspots des Lebens im Meer. Sie ragen oftmals Tausende Meter vom Meeresboden empor und bieten so Lebensraum in verschiedenen Wassertiefen. Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Leben an den Berghängen: Eine bis heute unbestimmte Zahl sesshafter Organismen siedelt auf den felsähnlichen Berghängen, darunter Schwämme, Muscheln und Kaltwasserkorallen.

Sie alle profitieren von nährstoffreichen Tiefenwasser-Strömungen, die an den Berghängen aufsteigen, sich mit höher liegenden Wassermassen vermischen, das Algenwachstum anregen und auf diese Weise die am Berghang lebenden Bewohner jederzeit mit ausreichend organischem Material - sprich Nahrung - versorgen. Aus diesen Gründen ist die Artenvielfalt der sesshaften Organismen an Unterseebergen auch deutlich höher als in den umliegenden sedimentbedeckten Tiefsee-Ebenen.

Da bis heute allerdings nur wenige hundert von schätzungsweise mehr als 100.000 existierenden Unterseebergen wissenschaftlich untersucht wurden, sind die genauen Strukturen, Funktionen und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Lebensgemeinschaften an Unterseebergen noch immer weitgehend unbekannt.(2)

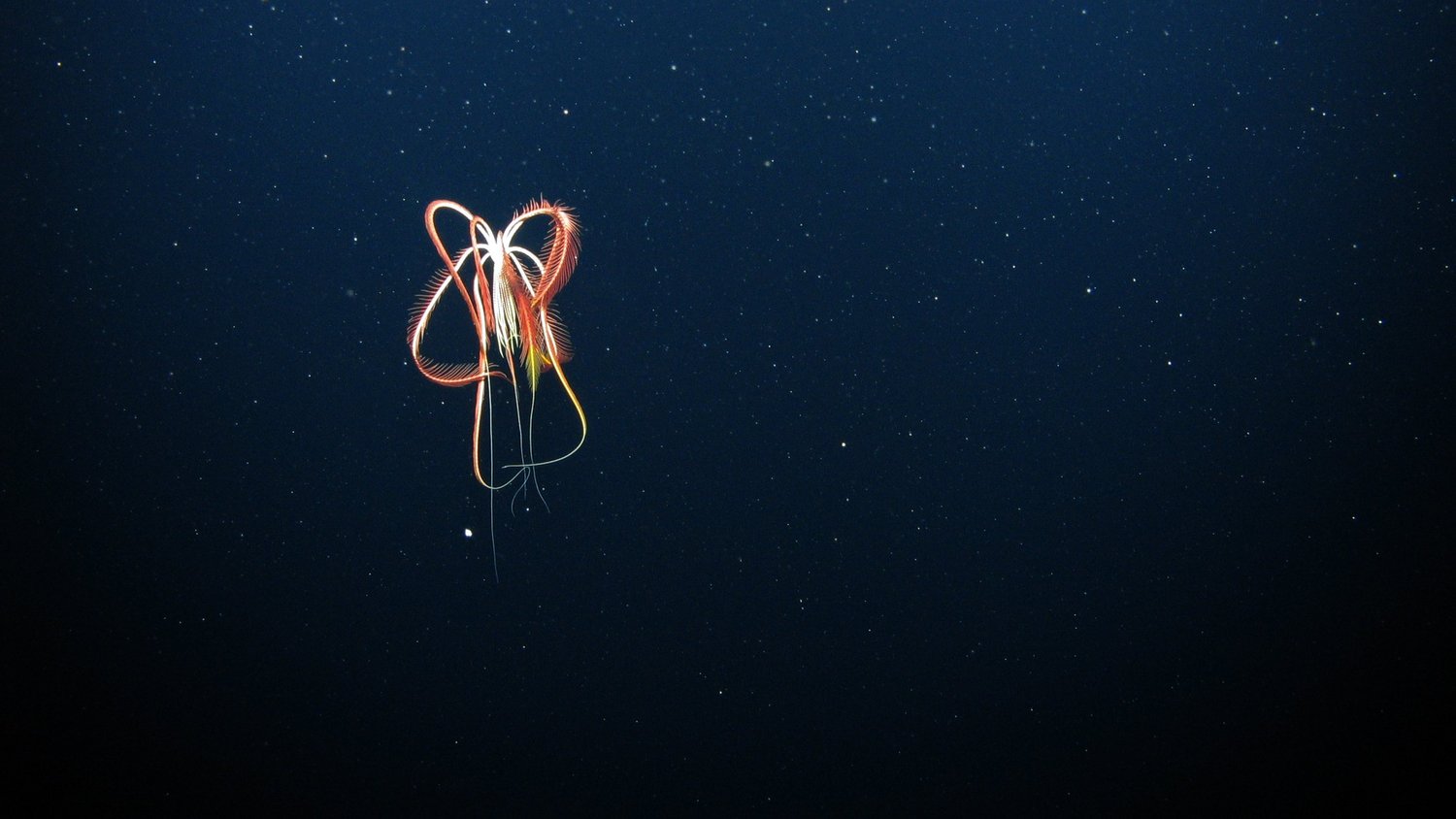

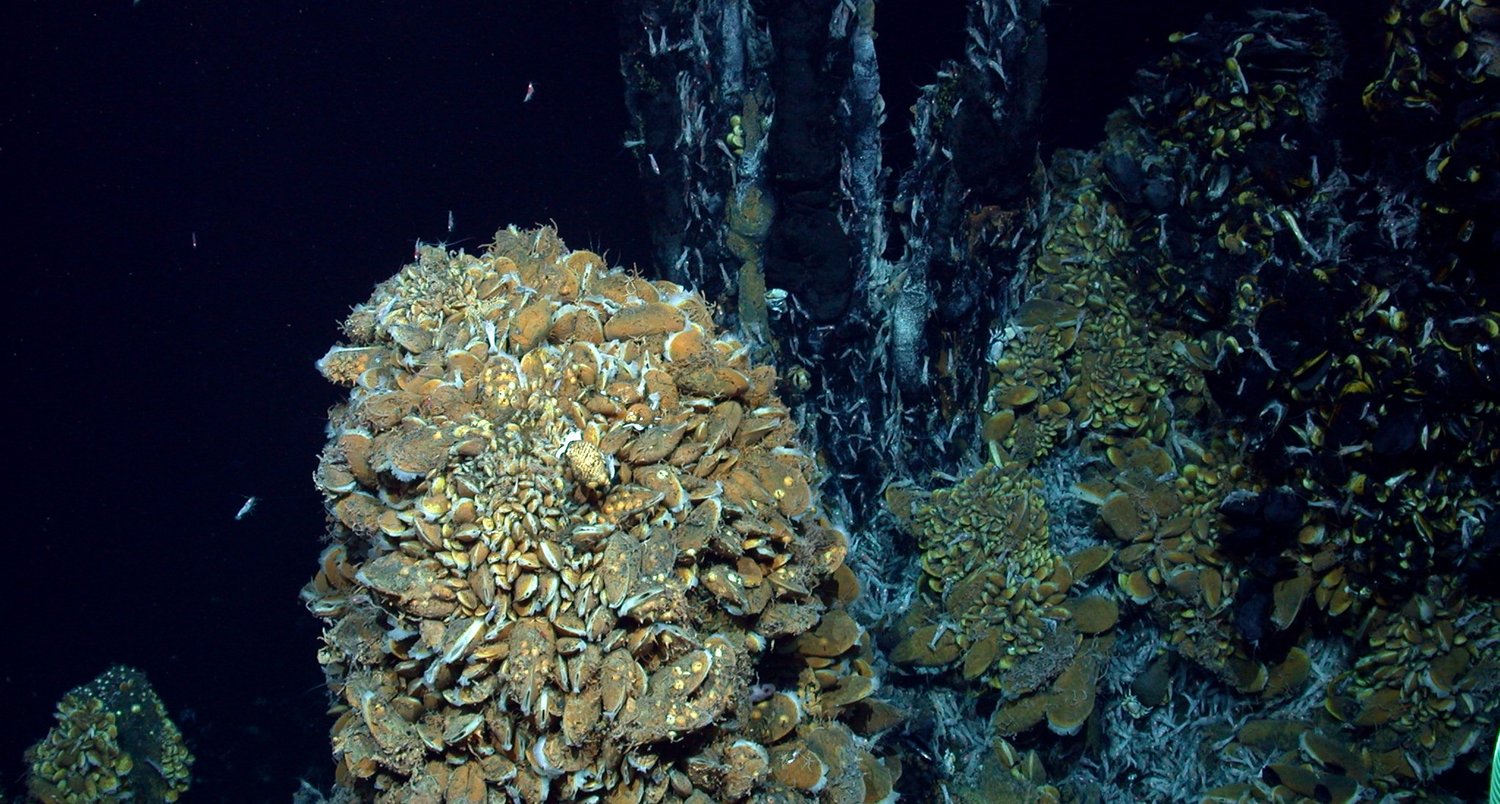

Hydrothermale Quellen - Chemische Energie als Motor des Lebens

Heiße und kalte Tiefseequellen gehören zu den extremsten Lebensräumen der Erde. Dennoch beherbergen sie einzigartig komplexe und vielerorts endemische Lebensgemeinschaften. Das heißt, ein hoher Anteil der dort lebenden Meeresorganismen kommt nur an bestimmten Quellen und nirgendwo anders vor. Ein Umstand, der erklärt, weshalb an jeder neu kartierten Quelle in der Regel auch neue Tiefseearten entdeckt werden.

Die Artenvielfalt innerhalb jeder einzelnen Lebensgemeinschaft ist im Allgemeinen gering. Da jedoch die Lebensbedingungen an jeder Quelle anders sind und die vor Ort siedelnden Arten in der Regel hochangepasst, fällt die Artenvielfalt in der Gesamtschau höher aus. Fachleute sprechen von einer heterogenen und lückenhaften Verbreitung der Lebensgemeinschaften, was dazu führt, dass jede einzelne sehr anfällig für Störungen ist. Gleichzeitig wissen Expert:innen, dass die Quellen innerhalb einiger Jahre versiegen können. Die Lebensgemeinschaften an den Quellen sind somit immer wieder großen Veränderungen ausgesetzt und das Gesamtgefüge sehr dynamisch.

Ihre Nahrung und Energie verdanken die Quellenbewohner besonderen Tiefseebakterien. Diese nutzen anstelle von Sonnenlicht, das in der Tiefsee fehlt, chemische Energie, um Zucker und Biomasse herzustellen. Chemosynthese nennt sich dieser Prozess. Dabei bedienen sich die Bakterien jener Energie, die freigesetzt wird, wenn das schwefel- oder methanhaltige Quellwasser aus dem Meeresboden austritt und seine Bestandteile mit dem Meerwasser reagieren. Steht ausreichend chemische Energie zur Verfügung, wachsen die Bakterien und bilden dichte Matten am Meeresboden. Oftmals leben die Mikroorganismen aber auch auf oder in größeren Tiefseebewohnern und versorgen diese direkt mit Nahrung. Dazu gehören in erster Linie verschiedene Arten von Röhrenwürmern, Muscheln, Schnecken, Venusmuscheln, Krabben und Tiefseekrebsen.

Tiefsee-Ebenen – Heimat der Hungerkünstler

Die großen, sedimentbedeckten Ebenen der Tiefsee bedecken mehr Erdoberfläche als alle anderen Lebensräume zusammengenommen.(3) Ihre Bewohner stehen tagtäglich vor ganz besonderen Herausforderungen, denn ein Großteil der verfügbaren Nahrung besteht aus den Überresten von Plankton, also Algen und Tieren, die in den oberen Wasserschichten des Ozeans leben. In der Tiefsee kommt aber nur weniger als ein Prozent dieser herabrieselnden Überreste an.

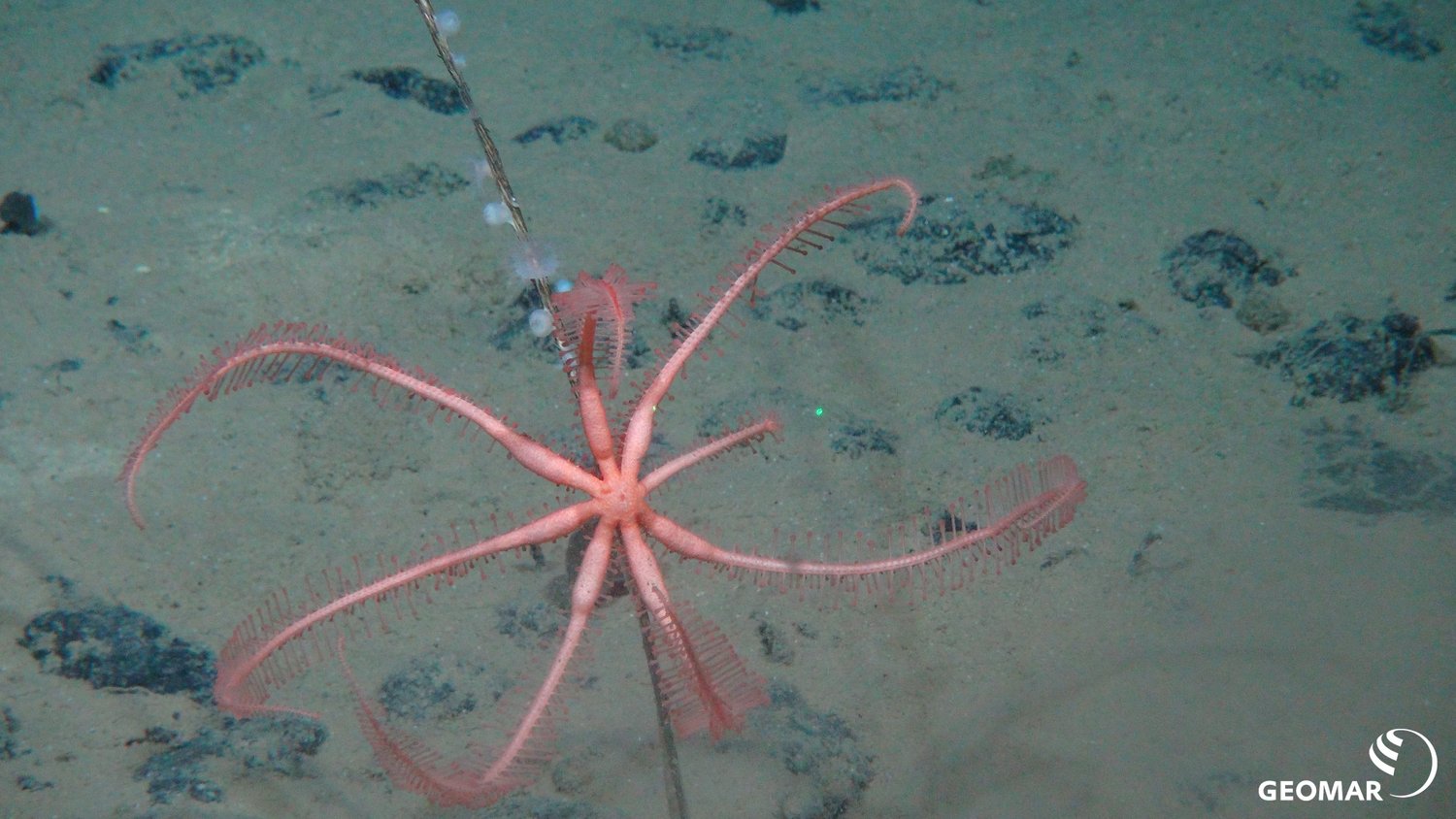

Weil sich sowohl das Nahrungsangebot als auch die sedimentologischen und geochemischen Bedingungen am Meeresgrund über Entfernungen von weniger als 1000 Metern ändern können, beherbergen die Tiefsee-Ebenen eine große Vielfalt an Tieren und Mikroorganismen. Zu den bekanntesten Bewohnern der Tiefsee-Ebenen gehören Korallen, Schwämme, Seeanemonen, Schlangensterne, Seegurken, Seeigel, Ruderfusskrebse und zweifelsohne die mittlerweile oft gefilmten Tiefseekraken, von denen man weiß, dass sie bis zu drei Jahre lang an Manganknollen ausharren und Brutpflege betreiben, bevor der eigene Nachwuchs schlüpft.

Die Knollen bieten festen Halt auf dem weichen Tiefseeboden für festsitzende Tiere – wie den gestielten Schwämmen, an denen die Kraken ihre Eier befestigen.

In den zurückliegenden Jahren haben Wissenschaftler:innen zahlreiche neue Arten aus der Clarion-Clipperton-Zone identifizieren und beschreiben können. Allerdings ist die Individuendichte der meisten Arten am Meeresgrund gering. Auch deshalb sind Aussagen zur Artenvielfalt in den Tiefsee-Ebenen und ihrer Bedeutung für das Leben in der restlichen Wassersäule mit Unsicherheiten verbunden.(4)

3. Wie Tiefseebergbau die Ökosysteme ändert

Sollte sich die Menschheit für einen Einstieg in den Tiefseebergbau entscheiden, werden unterschiedliche Abbau- und Fördertechniken zum Einsatz kommen müssen, um die verschiedenen Erzvorkommen der Tiefsee zu erschließen. Entsprechende Verfahren werden derzeit entwickelt und getestet.

Ganz unabhängig von den technischen Details, ist das Grundprinzip des Tiefseebergbaus jedoch in jedem Fall dasselbe: Sofern vorhanden, wird im ersten Schritt die Sedimentschicht über den Erzlagerstätten abgetragen. Anschließend werden die Erze von einem Sammel-, Schneide- oder Bohrfahrzeug vom Meeresuntergrund gelöst und aufgenommen, gegebenenfalls zerkleinert und anschließend über ein Transportrohr zu einer Förderplattform oder einem Schiff an der Meeresoberfläche gepumpt. Dort werden die Erze von Sedimenten und möglichen Anhaftungen gereinigt, vermutlich vorsortiert und zur Weiterverarbeitung an Land abtransportiert. Das sedimenthaltige Brauchwasser wird zurück ins Meer geleitet.

Relevante Störfaktoren beim Manganknollenabbau

Ein solcher Abbauprozess würde eine Reihe von Störfaktoren für die Lebewesen des Meeres und insbesondere der Tiefsee nach sich ziehen. Dazu gehören für den Manganknollenabbau insbesondere:

- der Abtrag der oberen belebten Schicht des Meeresbodens, wodurch Lebensraum zerstört und Verbindungen zwischen Arten unterbrochen würden;

- das Einleiten des Brauchwassers in die Wassersäule;

- Störungen des chemischen Gleichgewichts an der Sediment-Bodenwasser-Grenzschicht;

- eine zunehmende Lärmbelastung infolge des Rohstoffabbaus, des Erztransportes an die Meeresoberfläche und des dazugehörenden Schiffsverkehrs sowie

- eine zunehmende Lichtverschmutzung in der Tiefsee, für den Fall, dass künstliches Licht eingesetzt würde.

Im Folgenden werden die einzelnen Störfaktoren näher beschrieben.

Meeresboden-Abtrag: Lebensraumverlust für die Nährstoff-Recycler

Die Sedimente am Meeresboden spielen eine Schlüsselrolle für das Leben und die Nährstoffkreisläufe der Tiefsee. In den oberen zehn Zentimetern der Sedimentschicht leben nicht nur wenige Zehntel-Millimeter große Fadenwürmer, die den Großteil der Artenvielfalt ausmachen, sondern auch zahllose andere, zumeist noch unbekannte Bodenorganismen mit einer Größe von weit weniger als einem Millimeter. Bakteriengemeinschaften zersetzen die Algen-, Kot- und andere Partikel, die in die Tiefsee rieseln, und stellen sicher, dass die enthaltenen Nährstoffe recycelt und wieder freigesetzt werden.

Werden nun Manganknollen eingesammelt oder aber Massivsulfide abgebaut, die unter einer Sedimentschicht liegen, wird im ersten Arbeitsschritt die gesamte belebte Bodenschicht abgesaugt. Dabei wirbeln die Sedimente auf, bilden sogenannte Sediment- oder Trübewolken und werden von bodennahen Strömungen davongetragen. Beim Testlauf einer Manganknollen-Förderraupe in der Clarion-Clipperton-Zone konnten Forschende die Entstehung und das Verhalten der Sedimentwolken genau untersuchen. Ihren Ergebnissen zufolge wurden die Sedimentpartikel bis in Höhen von 30 Metern aufgewirbelt. Ein Großteil der Sedimentwolken blieb jedoch unterhalb der 10 Meter-Marke und damit in Bodennähe.

Etwa 95 bis 98 Prozent des aufgewirbelten Sedimentes setzten sich anschließend in einem Umkreis von 2000 Metern um die Abbaustelle wieder ab und bedeckten die darauf und darin lebenden Organismen. Die restlichen 2 bis 5 Prozent des aufgewirbelten Sediments wurden über Strecken von mehr als 5000 Meter verfrachtet. Hier war die Partikelfracht noch bis zu hundertmal höher als im klaren Tiefenwasser üblich. In einem Umkreis von 100 Meter lagerte sich eine 2 bis 3 Zentimeter dicke Ablagerungsschicht ab. In 500 Metern Entfernung von der Abbaustelle war diese noch immer bis zu etwa einem Zentimeter dick. Das heißt, es lagerte sich soviel Sediment ab wie sonst in 10.000 Jahren.

Für Fadenwürmer bedeutet ein solcher Eintrag Lebensgefahr, wie man in Experimenten herausgefunden hat. Ihre Sterblichkeit stieg bei plötzlichen Ablagerungen von mehr als einem halben Zentimeter stark an. Sesshafte Tiere wie Schwämme und Korallen, die in unmittelbarer Nähe zum Abbaugebiet auf dem Meeresboden siedeln und für ihre Ernährung das sonst sehr klare Bodenwasser filtrieren, werden durch die Masse der herabsinkenden Sedimentpartikel bedeckt und haben deshalb nur geringe Überlebenschancen. Ob die Lebewesen in der abgesaugten Sedimentschicht überleben, ist ebenfalls ungewiss.

Eines gilt es zusätzlich zu bedenken: In den riesigen sedimentbedeckten Tiefseeebenen stellen Manganknollen oft den einzigen festen Untergrund am Meeresboden dar, auf dem sich vor allem sesshafte Organismen wie Tiefseeschwämme und -korallen gern und häufig ansiedeln – und das seit Jahrtausenden. Werden die Knollen abgebaut, fehlen den Tiefseeorganismen diese wichtigen Siedlungsplätze. Bis sich neue Knollen bilden, vergehen Jahrmillionen.

Auf Grundlage des aktuellen Wissens zu den Folgen des Meeresbodenabtrages und den daraus resultierenden Folgen ziehen Fachleute eine wichtige Schlussfolgerung: Sollte sich die Menschheit für den Tiefseebergbau entscheiden, müssten einzelne Bergbauaktivitäten raumplanerisch sinnvoll kombiniert werden. Nur so ließe sich die durch den Bergbau indirekt beeinflusste Meeresbodenfläche so gering wie möglich halten.

Brauchwasser: Je flacher die Einleitung, desto schädlicher für die Meeresumwelt

Eine zweite Gefahrenquelle würde durch das Wiedereinleiten des Brauchwassers entstehen. Nach der Reinigung der Erze an der Meeresoberfläche, würde es nicht nur Sedimente, sondern auch gelöste Metalle enthalten. So stark belastet, würde das Brauchwasser eine eigene Sedimentwolke in der Wassersäule bilden und seine Inhaltsstoffe weiträumig verteilen – zum Nachteil aller Lebewesen in den betroffenen Wasserschichten.

Bislang gibt es keine Vorschriften, in welcher Tiefe das Schmutzwasser entsorgt werden müsste. Fachleute empfehlen, die Einleitung am Meeresboden über den Abbauflächen in möglichst großer Tiefe vorzunehmen, um die zusätzlichen Auswirkungen – vor allem auf das Leben in der Wassersäule – zu minimieren. Allerdings steigen mit zunehmender Einleitungstiefe auch die Kosten für die Brauchwasserentsorgung.

Störungen des chemischen Gleichgewichts an der Sediment-Bodenwasser-Grenzschicht

Die oberen Sedimentschichten am Meeresboden der Tiefsee sind über einen Zeitraum von mehreren zehntausend Jahren entstanden. Störungen gab es in dieser Zeit nur äußerst selten, weshalb sich vor allem in den potentiellen Manganknollen-Abbaugebieten eine feste Abfolge von Stoffwechselprozessen in der Sedimentschicht etablieren konnte.

Fachleute sprechen von einer Redox-Zonierung: Die Organismen in der oberen Sedimentschicht werden vom Bodenwasser noch mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Sie können für ihren Lebenserhalt daher das im Sediment enthaltene tierische oder pflanzliche Material zersetzen. Ihre Nachbarn in den mittleren Sedimentschichten hingegen müssen schon ohne Sauerstoff auskommen. Sie verbrauchen stattdessen das im Sediment enthaltene Nitrat zur Energiegewinnung. Die Mikroorganismen in den untersten Schichten wiederum sind auf Manganoxid als Lebenselixier angewiesen. Das bedeutet: Die unterschiedlichen chemischen Voraussetzungen für das Leben im Sediment führen zu einer klaren Arten- und Lebensraumtrennung.

Werden diese Sedimentschichten nun infolge eines Rohstoffabbaus durchwühlt, ist die Gefahr groß, dass die oberen Schichten in die Tiefe verlagert werden und die unteren Sedimente nach oben kommen und dort in Kontakt mit dem sauerstoffhaltigen Bodenwasser geraten. Infolgedessen werden die chemische und biologische Schichtung des Lebens im Sediment aufgebrochen. Die Organismengemeinschaften im Meeresboden geraten aus dem Gleichgewicht. Zuerst die Mikroorganismen, im Anschluss auch all jene Arten höheren Lebens, die von ihnen abhängen. Unter Umständen können sogar für kurze Zeiträume giftige Metalle freigesetzt werden, die zuvor in den tiefen Sedimentschichten gespeichert waren.

Die Folgen eines solchen chemischen Durcheinanders konnten Forschende bereits in der Tiefsee nachweisen. Messungen in zu Forschungszwecken durchwühlten Sedimentschichten zeigten, dass sich das chemische Gleichgewicht im Porenwasser auch Wochen nach dem Eingriff nicht wieder eingestellt hatte. Das Sediment selbst braucht noch länger, um in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Als Forschende vor einigen Jahren in ein Tiefseegebiet zurückkehrten, in dem sie 26 Jahre zuvor den Meeresboden durchwühlt hatten, unterschied sich das gestörte Sediment in Farbe, Schichtung und Organismenzusammensetzung noch immer deutlich von umliegenden ungestörten Flächen.

Lärmbelastung: Ein Problem mit bislang unbekanntem Ausmaß

Beim Abbau von Erzvorkommen in der Tiefsee entsteht Lärm an vielen Quellen – etwa durch die Motoren der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen, beim Zerkleinern der Knollen oder Krusten sowie beim Transport der Rohstoffe an die Meeresoberfläche. Als Fachleute jedoch bei einem Bergbau-Testlauf in der Clarion-Clipperton-Zone die Geräuschpegel messen wollten, stellten sie fest, dass der Produktionslärm in 4000 Metern Wassertiefe von den Motorengeräuschen der Schiffe an der Meeresoberfläche übertönt wurde.

Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass der Bergbau-Testlauf ohne ein Fördersystem erfolgte, das heißt, ohne einen Abtransport der Manganknollen an die Meeresoberfläche und damit vermutlich weniger Lärm verursachte als dies bei einem kommerziellen Manganknollen-Abbau der Fall wäre. Die Beobachtung an sich aber lässt darauf schließen, dass die Lärmbelastung der Meeresumwelt durch den Tiefseebergbau viel breiter untersucht werden muss. Sie darf sich nicht auf die Abbau-Aktivitäten vor Ort beschränken, sondern muss die Geräuschkulisse des zusätzlich entstehenden Schiffsverkehrs ebenso mit berücksichtigen.

Lichtverschmutzung: Hydroakustik anstelle von Scheinwerfern

In vielen Veröffentlichungen zu den möglichen Auswirkungen eines Tiefseebergbaus wird bislang auch auf eine zunehmende Lichtverschmutzung hingewiesen – ausgehend davon, dass die Bergbauunternehmen Fahrzeuge und Gerätschaften mit Scheinwerfern in der Tiefsee einsetzen würden.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass im Falle eines industriellen Abbaus anstelle von künstlichem Licht hydroakustische Verfahren zum Einsatz kämen, um in der Explorationsphase die Oberflächengestalt und Knollendichte des Meeresbodens zu erkunden und beim späteren Abbau das Kollektor-Fahrzeug zu steuern. Diese Verfahren würden eine Lichtverschmutzung der Tiefsee ausschließen, brächten aber wiederum ihre eigenen Nachteile mit sich - zum Beispiel eine zusätzliche Lärmquelle.

Ökologische Auswirkungen des Massivsulfid-Abbaus

Die möglichen Folgen eines Abbaus mariner Massivsulfide für das Leben in der Tiefsee unterscheiden sich in zwei Punkten deutlich von den potentiellen Auswirkungen eines Manganknollenabbaus. Zum einen wäre beim Massivsulfid-Abbau eine deutlich kleinere Meeresbodenfläche von den Bergbaumaßnahmen betroffen als beim Einsammeln der Manganknollen. Denn während sich Manganknollen-Felder über riesige Tiefsee-Ebenen erstrecken, machen Massivsulfid-Lagerstätten in der Regel eine kleine, wenige Fußballfelder große Grundfläche am Meeresboden aus. Dafür können sie jedoch Hunderte Meter in die Tiefe reichen. Die bergbaubedingten Störungen der Lebensgemeinschaften am Meeresboden sowie im Sediment würden demnach viel kleiner ausfallen als bei einem Manganknollenabbau auf riesigen Flächen.

Der zweite Unterschied bezieht sich auf das Alter und die Anpassungsfähigkeiten der lokalen Tiefsee-Lebensgemeinschaften. Massivsulfide entstehen in tektonisch aktiven Zonen, können aber erst abgebaut werden, wenn die Hydrothermalquellen erloschen sind. Nichtsdestotrotz bedeutet ihre Entstehungsgeschichte, dass die lokalen Tiefsee-Lebensgemeinschaften im Gegensatz zu den Ökosystemen in Manganknollen-Feldern vergleichsweise jung sind. Störungen des Lebensraumes sind zudem nichts Ungewöhnliches in tektonisch aktiven Zonen. Forschende vermuten deshalb, dass sich die Lebensgemeinschaften im Umfeld von Massivsulfid-Lagerstätten schneller von den Folgen des Tiefseebergbaus erholen könnten als die viele Jahrtausende alten Lebensgemeinschaften in den Manganknollen-Gebieten.

4. Mögliche Langzeitfolgen in der Tiefe

Lokale Schäden durch einen Erzabbau in der Tiefsee sind mittlerweile gut dokumentiert, ebenso Langzeitfolgen. Anhaltspunkte dafür geben verschiedene, vergleichsweise kleinräumige Störungsexperimente, wonach insbesondere der Abbau von Manganknollen sowohl das Leben auf und im Meeresboden zerstört als auch Nährstoffflüsse und grundlegende biogeochemische Prozesse über viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte hinweg beeinträchtigt – so zum Beispiel den Abbau von organischem Material, die Atmung sowie die Sekundärproduktion der Mikroorganismen in der belebten Sedimentschicht. Um diese Störungen komplett zu beheben, muss sich eine neue Sedimentschicht bilden, was in den Tiefseeebenen mindestens 10.000 Jahre in Anspruch nimmt.

Wie diese Langzeitschäden zu bewerten sind, wird von Fachleuten unterschiedlich diskutiert. Einige messen ihnen eine hohe Bedeutung zu. Andere argumentieren, man müsse die Schäden im Verhältnis zur betroffenen Fläche betrachten und überprüfen, welche Tiefsee-Lebensgemeinschaften betroffen wären. Kämen diese Lebensgemeinschaften nur am Abbauort vor, fiele die Bewertung anders aus als bei Lebensgemeinschaften, die es auch in anderen Tiefseeregionen gibt.

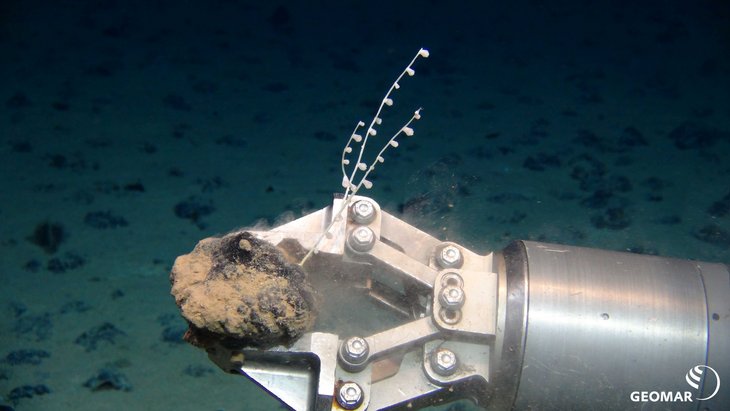

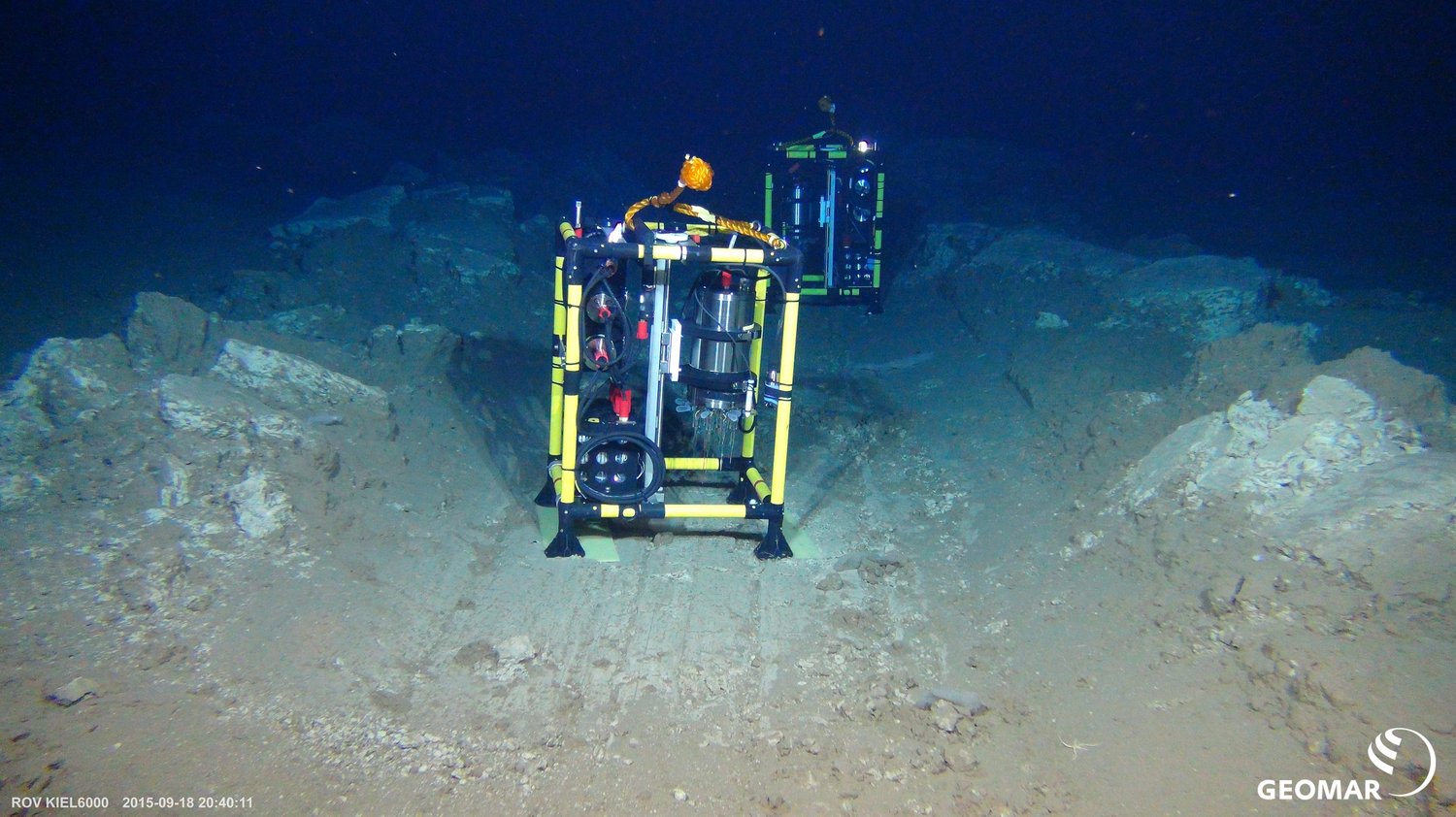

Forschungsschwerpunkt: Rohstoffe aus dem Ozean

Das GEOMAR erforscht die Auswirkungen der Erschließung von Rohstoffquellen am Meeresboden und Möglichkeiten des Umweltmonitorings. Zu diesen Themen bietet die Webseite “Entdecken” aktuelle Meldungen aus der Forschung, Hintergrundinformationen und weiterführende Links.

Tiefseeforschende beobachten außerdem langanhaltende Veränderungen der Artenvielfalt und Populationsdichte am Meeresboden: Machen zum Beispiel filtrierende Arten in ungestörten Meeresbodenbereichen rund drei Viertel der nachgewiesenen Individuen aus, sind es in Bereichen, die zu Forschungszwecken verändert wurden, weit weniger als die Hälfte. Zudem zählen Forschende in gestörten Gebieten viel weniger Tiere als auf den ungestörten Flächen.

In einer Überblicksstudie aus der Clarion-Clipperton-Zone kamen Forschende zu dem Schluss, dass nach einem Eingriff einige im Sediment lebende Arten schnell wieder einwandern, das heißt innerhalb von Monaten bis Jahren, und in ihrer Individuenzahl den ursprünglichen Zustand sogar übertreffen. Andere Arten hingegeben brauchen mehrere Jahrzehnte. Die Wissenschaftler:innen ziehen daher das Fazit, dass die Wiederbesiedlung gestörter Flächen viele Generationen dauern kann. Die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft am und im Meeresboden bleibt auch Jahrzehnte nach dem Ereignis verändert, wobei sich jedoch die Forschungsergebnisse aus der Clarion-Clipperton-Zone jedoch nicht auf andere Gebiete übertragen lassen – weder auf andere Tiefseeregionen noch auf andere Rohstoffvorkommen (Sulfide, Krusten) im Meer.

Mögliche Folgen für die Ökosystemleistungen der Ozeane

Ohne umfassendes Wissen über Ökosystemprozesse und Artenvielfalt sind fundierte Entscheidungen zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der Tiefsee nicht möglich. Das betont eine Gruppe von international führenden Meereswissenschaftler:innen in einem Positionspapier des European Marine Board .

Der Ozean ist ein zusammenhängendes System, das von der Küste bis in die tiefsten Tiefen reicht und die Tiefsee kann nicht losgelöst von der oberen lichtdurchfluteten Zone betrachtet werden. Demzufolge sind die Nutzung und der Schutz der Tiefsee sind unmittelbar mit der Ozeangesundheit verbunden.

Schätzungsweise 90 Prozent aller Organismen in der Tiefsee sind noch nicht beschrieben und ihre Funktionen innerhalb des Ökosystems unbekannt. Auch bei der Modellierung von Tiefenströmungen, die entscheidend für den Transport von Nähr- und Schadstoffen sind, gibt es große Lücken. Unklar ist außerdem, wie biogeochemische Kreisläufe in der Tiefsee durch menschliche Eingriffe wie Tiefseebergbau beeinflusst werden.

Wissenschaftlich erwiesen ist: Der Ozean, dessen größten Teil die Tiefsee ausmacht, speichert große Mengen Kohlendioxid und Wärme und bremst dadurch den menschengemachten Klimawandel. Außerdem spielt der Ozean eine Schlüsselrolle im globalen Kohlenstoffkreislauf und für die Sauerstoffproduktion. Störungen in diesen Funktionen könnten gravierende globale Folgen haben, daher ist es von zentralem Interesse den Erhalt dieser Ökosystemleistungen zu sichern.

5. Tiefseebergbau – wenn ja, wie? Die politische Ebene

Auf Grundlage des aktuellen Wissens erwarten Fachleute, dass ein Abbau der verschiedenen Erzlagerstätten in der Tiefsee direkte und indirekte Auswirkungen auf ganz verschiedene Komponenten mariner Ökosysteme haben wird – sowohl am Meeresboden als auch in der Wassersäule. Ohne umfassendes Wissen über Ökosystemprozesse und Artenvielfalt sind fundierte Entscheidungen zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der Tiefsee nicht möglich.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, Methoden und Strategien zu entwickeln, mit deren Hilfe umfassende Umweltverträglichkeitsprüfungen für mögliche Bergbauprojekte in der Tiefsee vorgenommen werden können. Zudem sieht der Entwurf des Regelwerkes der Internationalen Meeresbodenbehörde (Mining Code) vor, dass Unternehmen bestimmte Umweltschutzauflagen erfüllen müssen. Welche das sein werden, muss auf Basis internationaler Forschungen erarbeitet werden.

Die Position Deutschlands zum Tiefseebergbau

Deutschland besitzt zwei Explorationslizenzen, die von der ISA vergeben wurden. Eine davon gilt für ein Gebiet in der Clariton-Clipperton-Zone im Nordpazifik für Manganknollen und die andere gilt für Massivsulfide in einem Gebiet im Indischen Ozean am südwestindischen Rücken. Die Lizenzen berechtigen zu Forschung, jedoch nicht zur Ausbeutung, die Koordination läuft über die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Ziel ist es, eine strategische Rohstoffsicherheit zu stärken, sowie Erkenntnisse über die potenziellen ökologischen Folgen eines möglichen künftigen Abbaus zu gewinnen (Informationen der BGR zur marinen Rohstoffforschung).

Auf der dritten UN-Ozeankonferenz 2025 in Nizza ist die deutsche Regierung für eine wirksame Umsetzung des Vorsorgeansatzes eingetreten und hat für eine “vorsorgliche Pause” im Tiefseebergbau plädiert. So soll bis auf weiteres kein Tiefseebergbau stattfinden, da das Wissen über die Ökosysteme der Tiefsee und die möglichen Folgen des Bergbaus noch lange nicht ausreichend ist. Insgesamt 37 Staaten, inklusive Deutschland, unterstützten in Nizza ein entsprechendes Moratorium (Position der Bundesregierung).

"Wir setzen uns bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) weiterhin für eine precautionary pause im Tiefseebergbau ein. Nur die ISA hat das Mandat, Aktivitäten in der Tiefsee zu genehmigen. Noch sind die Wissenslücken über die Tiefsee dafür aber viel zu groß.”

(Bundesumweltminister Carsten Schneider in seiner Rede auf der Weltozeankonferenz in Nizza)

(1) Diese Angaben sind Durchschnittswerte nach Hein und Koschinsky (2014).

(2) alles aus: World Ocean Assessment II, Chapter 7L, https://www.un.org/regularprocess/woa2

(3) World Ocean Assessment II, Chapter 7M, https://www.un.org/regularprocess/woa2

(4) World Ocean Assessment II, Chapter 7M, https://www.un.org/regularprocess/woa2

Weiterführende Links:

- GEOMAR: Themenschwerpunkt “Rohstoffe aus dem Ozean”. https://www.geomar.de/entdecken/rohstoffe-aus-dem-ozean

- Bundesamt für Naturschutz (BfN): Tiefseebergbau. https://www.bfn.de/tiefseebergbau

- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): Marine Rohstoffforschung. https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/MarineRohstoffforschung/marinerohstoffforschung_node.html

- Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS): Eine “vorsorgliche Pause” für den Tiefseebergbau.

https://www.rifs-potsdam.de/de/news/eine-vorsorgliche-pause-ist-der-naechste-schritt-fuer-den-tiefseebergbau - World Ocean Review 3 (2014): Rohstoffe aus dem Meer - Chancen und Risiken. https://worldoceanreview.com/de/wor-3/